中国人为什么喜欢听老歌?

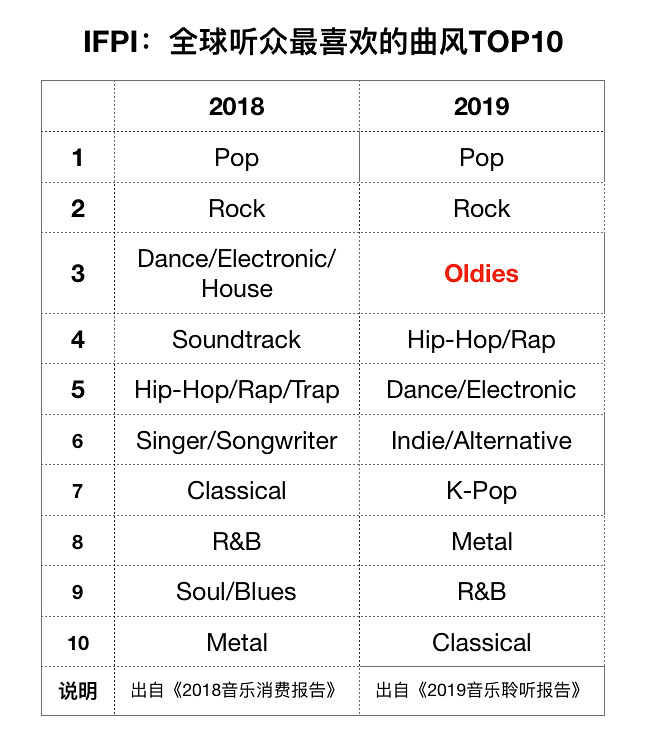

早前,国际唱片业协会(IFPI)发布了一份报告,《2019音乐聆听报告》,报告里的一个排行引起了我的兴起。

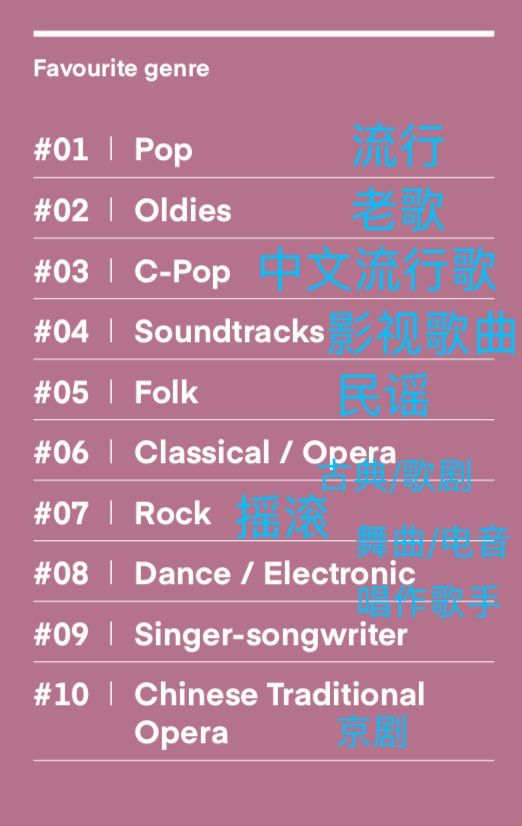

据IFPI的调研,中国人最喜欢的十大曲风,老歌(Oldies)排第二。

IFPI并没有具体解释Oldies怎么界定。

在欧美,Oldies是电台系统常用的说法,时间范围主要是1950-1980年代。

也有业内朋友解释说,Oldies就是通常说的Catalogue,然而,Catalogue并没有特别明确的中文定义和时间上的界定,主要是指歌手已经发行过的歌曲的目录。

个人认为,我们一般说到的“老歌”,至少应该有10年左右以上的歌龄,听起来,会有一定的“年代感”,让人觉得不像是当下的作品。

当然,当下很多的新作,听起来跟老歌没差,甚至让人觉得还不如老歌,这是另一个层面的问题,也是本文想要探讨的一个问题。

先回到正题,中国人为什么喜欢听老歌?确切的说,为什么,当下的听众,似乎比较喜欢老歌呢?

从IFPI的调研看,这似乎是一个趋势。

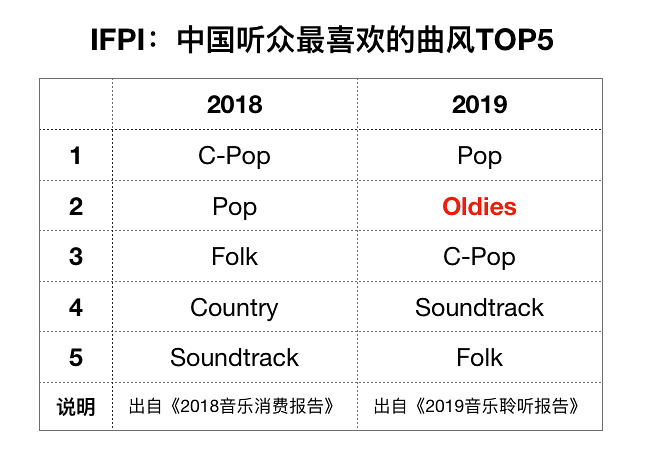

IFPI2018年发布的报告中,中国听众最喜欢的曲风前五名是:1.C-Pop(中文流行歌)、2.Pop、3.Folk(民谣)、4.Country(我的理解是乡土民歌,包括“民歌唱法”的歌曲)、5.影视歌曲。

2019年,排行变成了:1.Pop、2. Oldies、3. C-Pop、4.影视歌曲、5.民谣。

“老歌”排到了一个比较显著的位置。

至少从这个报告看,中国听众似乎越来越喜欢“老歌”了。

为什么?(IFPI的报告里并没有具体分析)

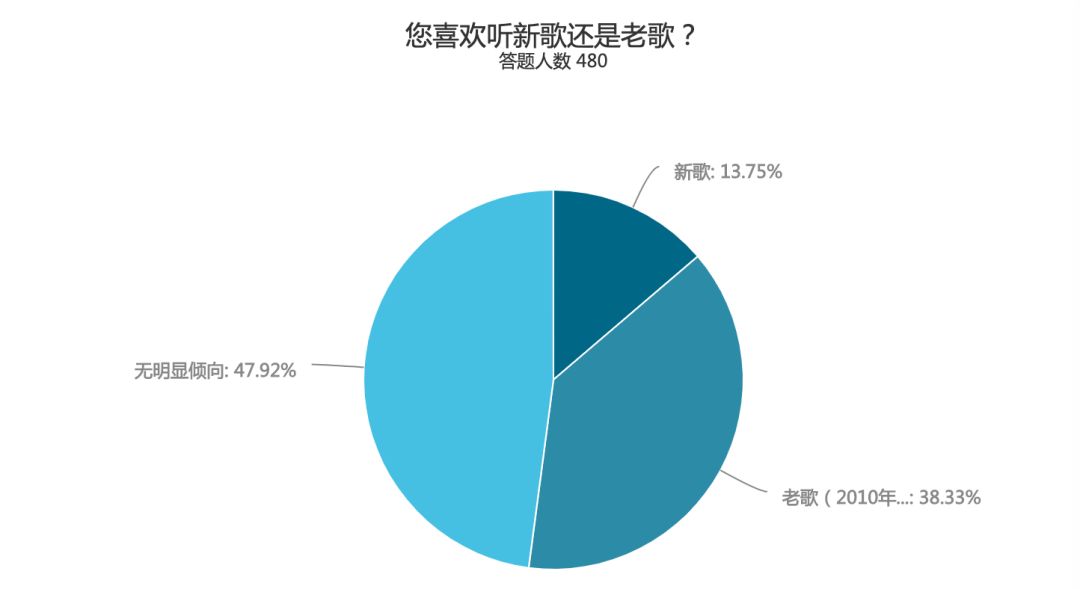

带着这个问题,我做了一个小调研,回收有效问卷480份。强调一句,这并不是一个严谨的调查,而且主要是在新观的社群里做,样本非常有限,我也并没有指着这些样本下结论,我只是想试试看,能否从新观读者的选择中,找到一些可以探讨的方向。(本次调查的“老歌”,时间定位是2010年以前的作品)

所以,本文的讨论是开放性的,目的不在于解决问题,而是发现问题。

从调研结果看,48%的受访者对于新歌或老歌没有明显倾向,但是在有倾向的受访者中,喜欢老歌的人达到38.3%,远高于喜欢新歌的受访者(13.75%)。

个人理解是,大多数听众(当然,新观的受众相对来说属于比较重度的音乐爱好者),是中立的,并不以“新老”论英雄,最终取决于作品是否能打动他们。

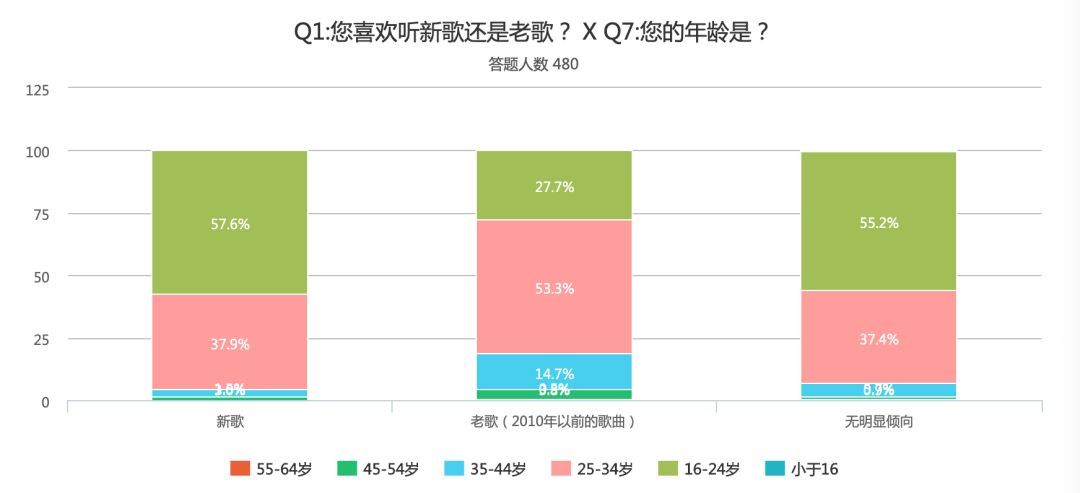

有倾向的受访者中,倾向跟年龄似乎有比较高的相关性:Z世代(95-00后)倾向新歌的人多,而95前的听众,倾向老歌的人多。

年轻人喜欢新东西,这是人之常情。

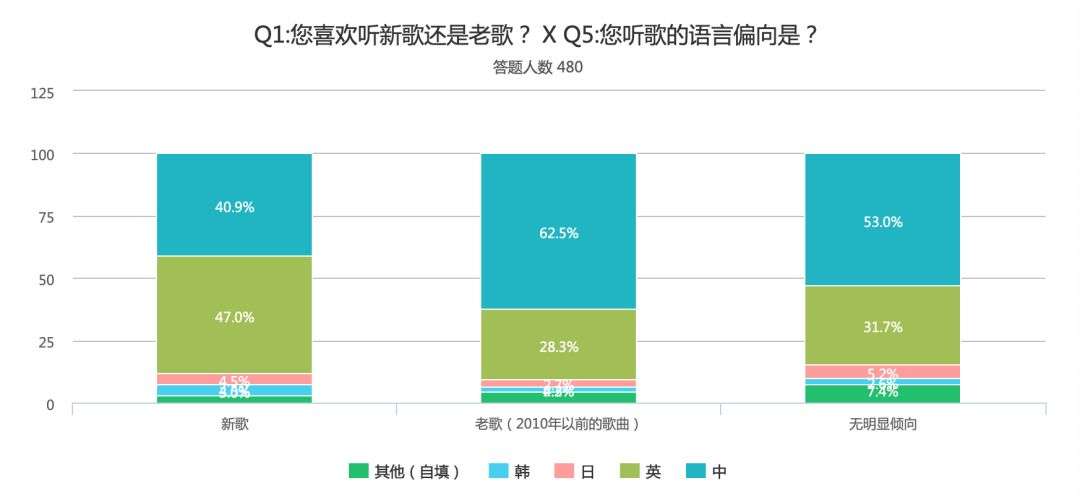

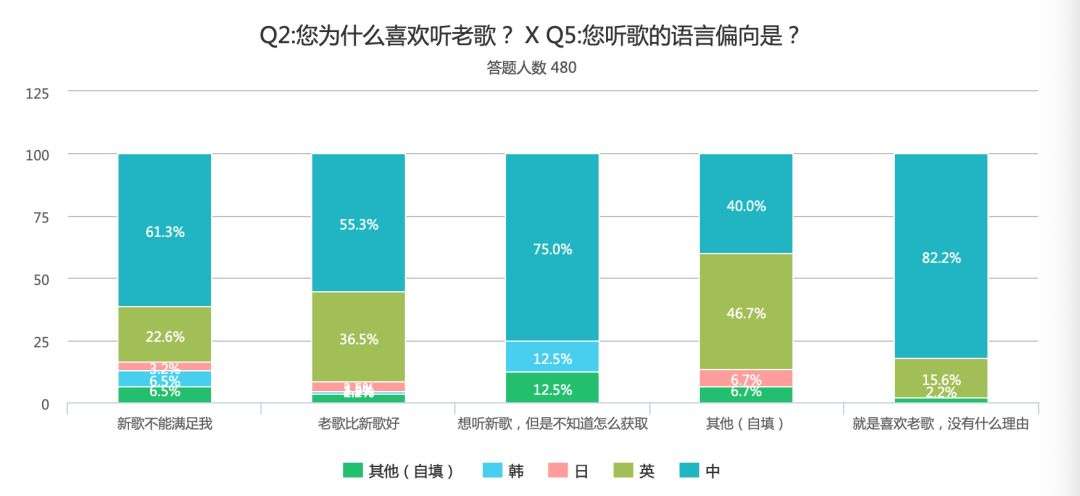

不过,在喜欢新歌的受访者中,听英文歌的受访者要超过其他语言(中文、日语、韩语),达到47%。喜欢听中文歌的受访者,则有62.5%喜欢“老歌”。而且,在中、英、日、韩这四种语言中,中文歌曲的听众喜欢老歌多过新歌。

这是否可以说明一个问题,就中文歌曲来说,老歌比新歌更受欢迎呢?

也许吧。

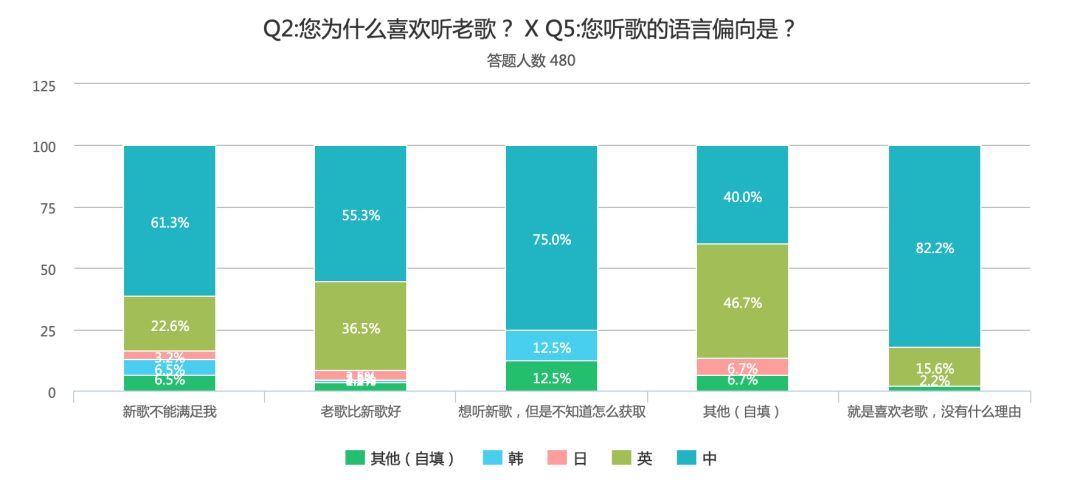

在喜欢老歌的受访者中,56%的中文歌曲喜好倾向的听众认为老歌比新歌好,61.3%的中文歌曲听众认为,新歌不能满足自己。

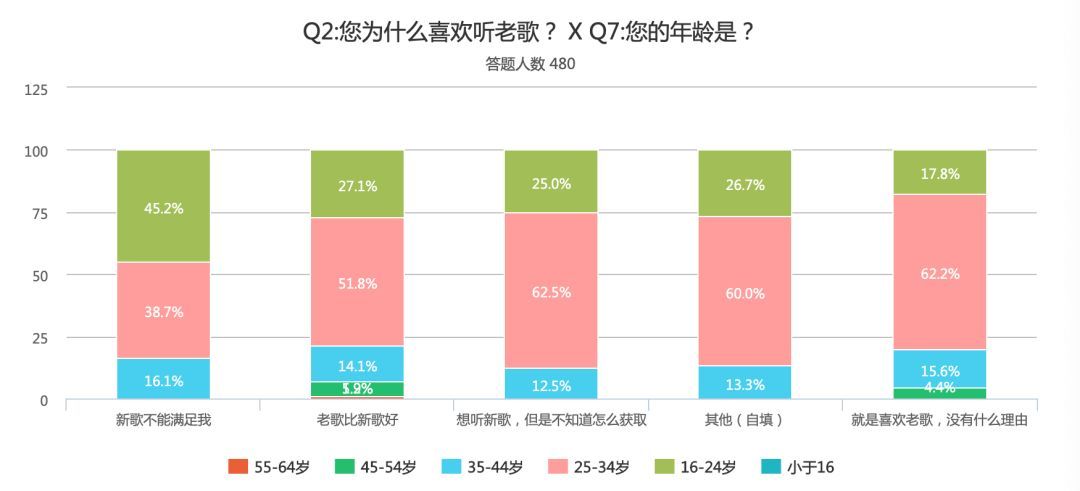

在喜欢老歌的受访者中,16-24岁的Z时代,也不少,其中,有45.2%的Z时代受访者认为新歌不能满足自己,还有27.1%的受访者认为新歌不如老歌。

这里提出第一个问题:中国人喜欢听老歌,是不是因为“新不如旧”?

尽管数据很难证明这一点,但就近年来互联网上的议论看,“新不如旧”是一种普遍存在的“情绪”。

就个人观察而言,这种“情绪”建立在以下两个现实之下,在华语音乐圈:

1.青黄不接:这种青黄不接,是一种表现在大众认知层面的青黄不接,尽管新人层出不穷,但数据表现基本局限在各自的圈层,缺乏大众层面的代表作。(所谓“不出圈”)。而大众所熟知的、能够引发大众相对比较正向讨论的歌手,主要还是“千禧一代”(千禧年前后出道的一代,周杰伦、蔡依林、孙燕姿、五月天、林俊杰、王力宏等)

2.流量当道:就数据层面上说,新人似乎更有优势。无论是“老流量”还是“新流量”,反正这些年来,最不缺的就是“流量”,每年微博上都会有新的千万级粉丝艺人出现,但是,又正如上文所说,他们都缺乏大众层面的代表作。

在他们各自圈层之外的讨论,大都是比较负向的,吐槽的多。除了艺人的高流量,还有作品的高流量。比如各种抖音热曲。如果说,“流量艺人”难获得大众认同,“流量歌曲”则难以获得业内认同。花粥也好,陈雪凝也罢,作品争议性都非常高,重度音乐听众和业内的评价谈不上是太正向的。

这两个现实制造的“矛盾”还挺明显的:你看,这些年明明出了不少新人,但真正在大众和业内同时站稳脚跟的,只有一个“80后”(李荣浩);每年各种抖音热曲层出不穷,但也大都是水过鸭背,并没有获得太多“正视”。与此同时,周杰伦和五月天仍然呼风唤雨,大家一边骂一边听。

对比Taylor Swift这样的例子,我们会看到,在华语乐坛,周杰伦之后,已经很久没有出现雅俗共赏、全民津津乐道的超级巨星了。而在Taylor Swift身后,这些年,欧美乐坛没少新秀辈出。单说今年,不但Ariana Grande势头强劲,还冒出一个“超级新人”Billie Eilish。

除了欧美乐坛,K-Pop这些年的强势,也争取到不少年轻一代的中国受众。比如BTS这样的艺人,没有办法不让年轻一代为之疯狂。

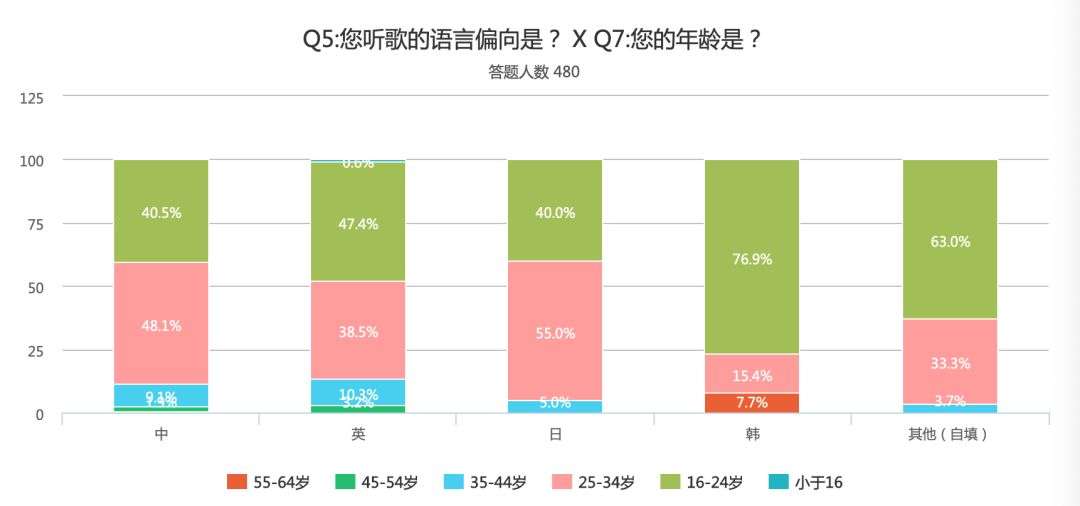

在本次调研中,倾向喜欢英文歌和韩文歌的“Z世代”,都占了多数。看起来,因为华语乐坛近年来的“疲软”,中国的年轻听众越来越多的关注海外艺人。

这就带出了第二个问题:

中国年轻听众会不会越来越不关注华语乐坛的新人新作吗?会不会导致华语乐坛陷入一个“恶性循环“?

对此,我相对乐观。

至少从这次调研看,受访者对于中文“新歌”并不缺乏好奇心。

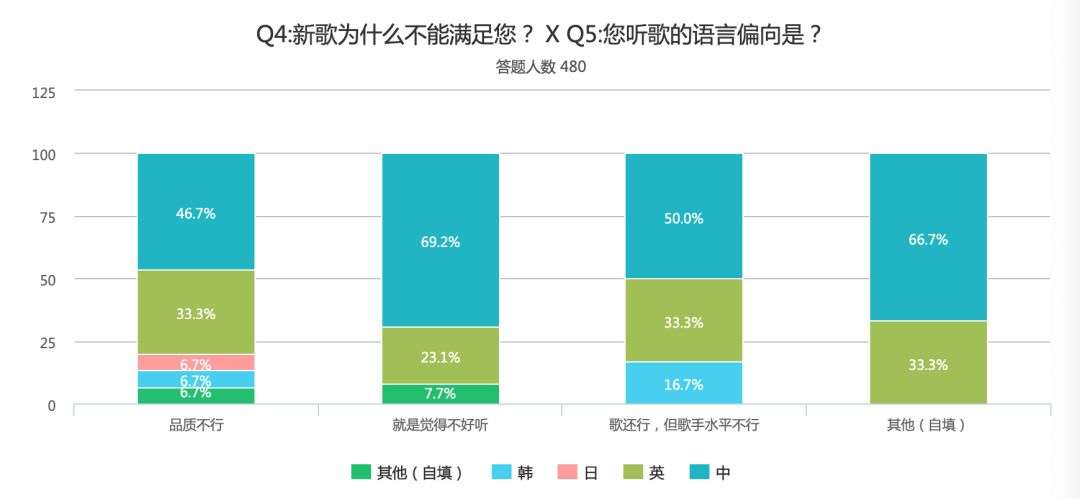

在中文歌喜好倾向的受访者中,53%的受访者对于“新旧”并没有明显的倾向,而选择了老歌的中文歌喜好倾向受访者中,75%的人选择了“想听新歌,只是不知道怎么获取”,另外有61.3%的人选择了“新歌不能满足我”。

从这个调研看,对于华语乐坛来说,我认为结果是比较正能量的。

看起来,业内急需解决的主要是两个问题:

1.作品品质(包括歌手)

:个人认为,“圈层化”可能被过分强调了,不出圈的原因,并不是因为圈层壁垒太强,而是因为作品的品质(从词曲到演唱),还不足以征服大众,没有足够的广泛的说服力。

这种“说服力”,在传统唱片业时代,是一种终极追求,所有出唱片的主流艺人,无不希望自己的歌曲被传唱一时,因为,这是那个时代,歌手当“红”的铁律。

但是在互联网时代,传唱似乎已经不重要了,只要你能够攒到足够多的粉丝,想做什么音乐都可以,如果你还没有足够多的粉丝,那就想办法吃好吃透某一个网络渠道(比如直播或者短视频),在渠道里火了,金钱一样滚滚而来。于是,大家似乎都没什么动力去做那种有广泛性的内容了,内容越来越圈层化、渠道化,也越来越难出圈。

但我始终相信“好内容”自身的穿透力,只不过,在这个吃好某个圈子或某一个渠道就完全足够了的时代,对于内容生产者来说,想要做出具有广泛说服力的作品,可能需要更多的定力、才华和野心。(不仅仅是创作,也包括企划、推广和整体把控力)

2.渠道问题:

说音乐平台没有帮用户去发现新人新作,我认为是不公平的,实际上,为了帮用户发掘新歌,各大音乐平台这些年都做了不少事情。但是,从调查上看,仍然有不少朋友“不知所措”。尤其是中文歌。

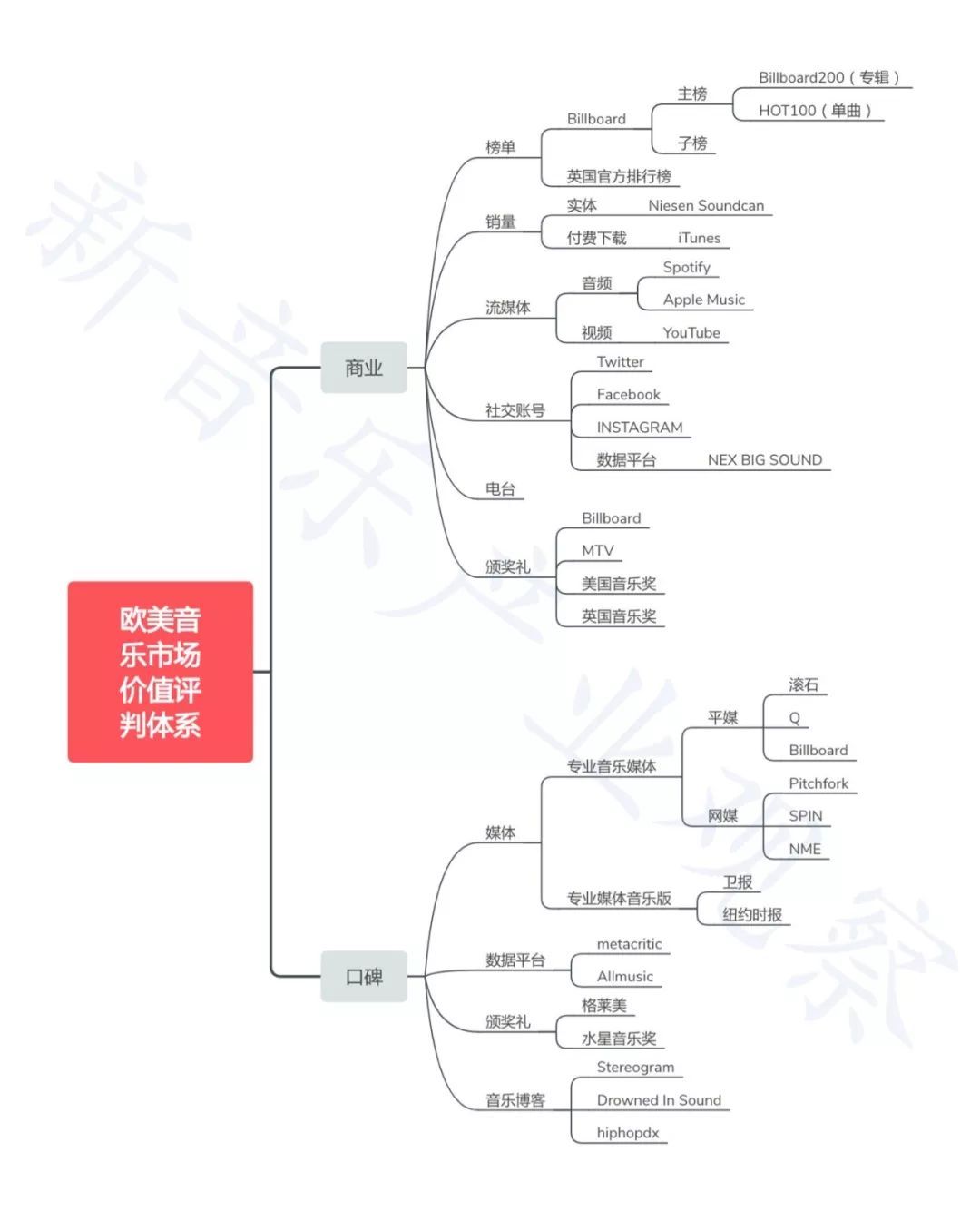

相比之下,中文歌曲的传播途径就没有那么立体和丰富了,主要靠互联网平台推荐以及社交媒介上的一些KOL的带路,电台也在发挥余热,但是,从这些年的传播看,新兴媒介的影响力更大。比如社交短视频。(参看:音乐在“下沉”,谁人在狂欢?)

问题是,对于音乐的较重度听众来说,社交短视频是否是一个合适的渠道?社交短视频对于音乐传播的影响,更多是因为海量用户行为制造的“病毒效应”。

音乐的传播,不能只靠单一平台,好内容的脱颖而出,需要多种不同属性媒介的平衡。如果大家认可中文乐坛确实“青黄不接”、确实“品质不行”,这就需要所有平台去努力了,有意识的去做一些具有针对性的事情。

话说回来,从IFPI的调查看,喜欢“老歌“的不只是中国听众,全球听众也似乎越来越喜欢“老歌”。

全球范围内的“老歌回潮”,原因比较复杂。其中,获得普遍认同的一个原因是,。

这个情况,在中国应该也是存在的。

互联网不仅仅给了我们知新的机会,也给了我们温故的条件。

“老歌”不仅大龄听众爱听,Z世代也爱听。

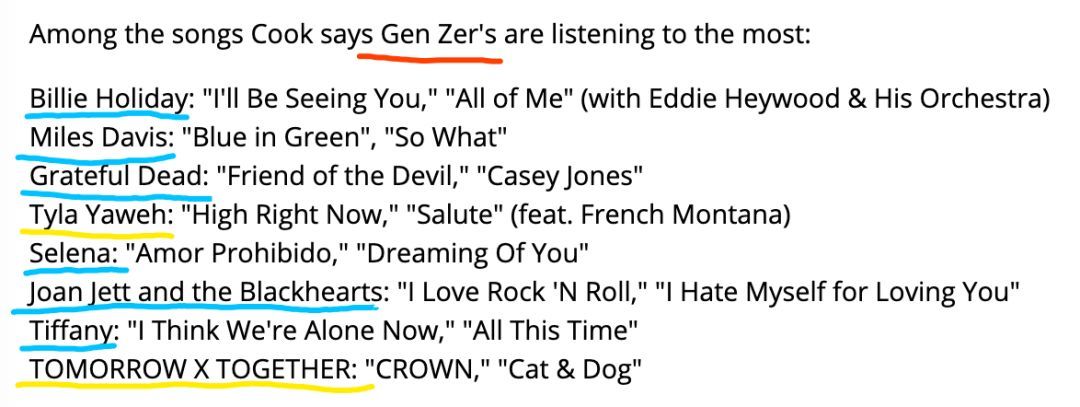

Spotify今年5月公布过一份“Z世代目前听得最多的歌曲”名单。

从名单中可以看到,老艺人居多:

Billie Holiday、Miles Davis、Grateful Dead、Selena、Joan Jett、Tiffany

。新一代艺人只有TOMORROW X TOGETHER和Tyla Yaweh。

另外,Spotify的数据称,其平台上的爵士乐听众40%来自30岁以下的年轻人,而法国音乐流媒体服务Deezer的数据则显示,过去一年来,18-25岁的爵士乐听众增长了15%。

看起来,。

一位业内朋友曾对我说,“那么多好的老歌都还没人听呢,哪有时间关注新歌?”确实,就我个人体验而已,传统唱片业精英治业模式下出品的一些中文老歌,也确实越听越有味道。

只是,正如英国《卫报》的文章所说,“尽管眼花缭乱的技术让我们能够快速的接触到各种伟大的经典,但我们仍然需要听到属于这个时代的声音,就像我们曾经听到的那样。”(摘自《不,流媒体并没有让音乐变得乏味》)