为什么中国人离不开猪肉?

2019年是农历己亥年,也就是俗称的猪年。可能是12年才轮值一次生肖的不易,2019的猪想通过价格尽可能给人们留下一些深刻的印象。

猪的名声虽不佳,好在并没有影响人们对猪肉的热爱。现在,猪肉价格更是成为国民经济体系里居民消费价格指数(CPI)的重要组成部分,猪肉价格的波动常常会引起主管部门关注,其他肉类一般没有这样的资格。猪肉能有这样的地位,关键在于猪肉转化率实在是超出其他牲畜太多。比如等量饲料喂食下,猪肉产出率是牛肉的五倍。在人口众多的中国,这就已经是无可比拟的巨大优势了。

平价放心猪肉销售标价牌,视觉中国/图

中国是全球最大的猪肉消费国,消费量超过美国和欧洲的总和。2013年,美国是全球最大的牛肉进口国和猪肉出口国;巴西是最大的牛肉和禽类出口国。中国是世界上最大的猪肉生产和消费国,世界第二大禽类生产国,以及世界最大的大豆(用于动物饲料)进口国。

从有据可查的历史以来,猪肉一直是中国人的主要肉食,但是猪肉的地位却不是始终都像今天这么高的,这中间经历了不少波动,中国人今天的餐桌肉食,称得上一部猪肉上位史。

河姆渡出土猪纹陶器

中国是世界上最早的家猪独立驯化中心之一,贾湖遗址是目前中国已知最早的家猪出土地点,距今9000年,家猪实际的驯化时间可能更早。英国Durham大学和中国农业大学合作组成的研究小组发现,现代中国饲养的猪是人类最早驯养的猪的直系后代。虽然从考古学来说,猪的驯化饲养与家狗基本相同,但数量却比狗多得多,很多地区的新石器时代居民都有用猪随葬的习俗。

图片来自:星球研究所

进入夏商周三代,先民们对饮食更加注重。商代的开国君主汤就是一位颇懂菜肴的食品制作者,他的重臣伊尹也是一位烹饪高手,《墨子·尚贤上》所谓“汤举伊尹于庖厨之中,授之以政。”相对的,六畜的概念这时就已经出现了。根据《周礼·天官·膳夫》所载,周天子之膳,皆用马、牛、羊、豕、鸡、犬六牲制作而成。

这里面,猪的食用门槛算是很亲民的。等级分明的周礼对于祭祀食物的等级做出了严格规定,所有人都可以使用的动物,就是猪。周礼根据士、大夫、卿大夫、天子这样的等级划分有从一鼎到九鼎等不同的祭祀级别,高级的士祭祀用三鼎,盛小猪一只。大夫级别的五鼎“少劳”和天子级的九鼎“太牢”则在猪的基础上再加上羊、牛等牲畜。当然了,对于庶民来说,只能用鱼和蔬菜,“肉食者”可是实实在在的阶级壁垒。

周代祭祀制度等级规定

比如孔子年轻时已经在鲁国小有名气,他妻子生下第一个孩子时,鲁昭公破例派人送了条大鲤鱼以示庆贺。鲁国是制定周礼的周公封国,对周礼的执行还算讲究。孔子是庶民阶层,只能送鱼以贺,这对于孔子来说已经是受宠若惊了,所以孔子的这个儿子取名就叫鲤,字伯鱼,正是为了纪念这件事。

当然,孔子也不是没有收到过“猪”这样贵重的礼物。《论语·阳货》里记载了一段还算有趣的故事:

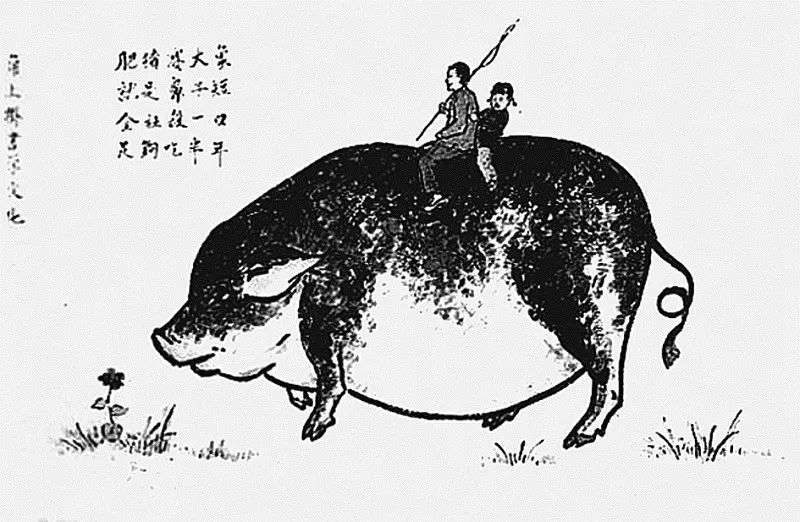

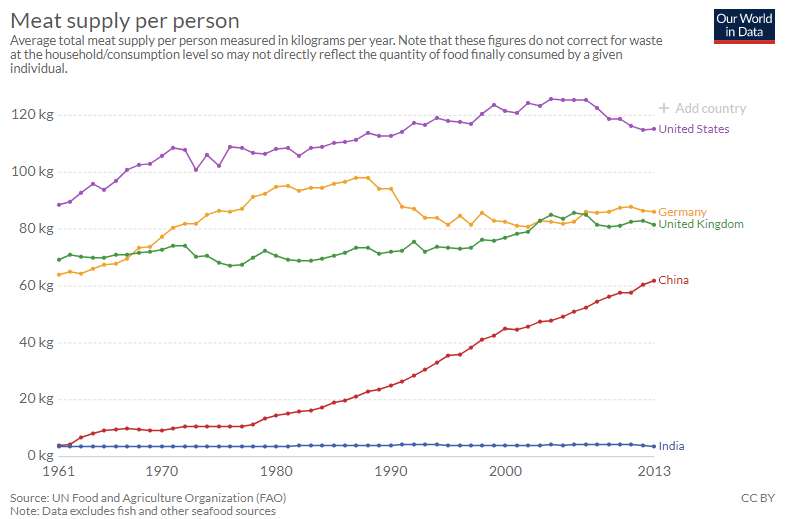

阳货欲见孔子,孔子不见。归孔子豚,孔子时其亡也,而往拜之,遇诸涂。 ——《论语》 当时鲁国炙手可热的权势人物阳货十分想拉拢孔子,孔子躲着不见,他就送孔子一只蒸乳猪,这样按礼孔子必须到他府上道谢。孔子没办法就趁阳货不在家的时候去拜访,结果在路上就遇到了…… 相比于老师孔子的尴尬,学生曾参和猪的故事似乎更具有教育意义。《韩非子》中记载的曾子杀猪故事,在我童年时曾经被编入小学生课外读物用来教育小孩子要诚信,虽然那个故事怎么看都更适合用来教育家长不能欺骗孩子。 故事流传了两千多年,曾参妻子那种哄骗式育儿法似乎已然成为中国家长的优良传统,特别想对曾子杀掉的那只猪说一声,你白死了。 除了用作教材,秦汉时期猪的形象似乎也不像后来那么面目可憎,猪还会被用作名字。有一种说法称汉武帝刘彻本名就叫刘彘,刘小猪的意思,另外汉武帝父亲景帝刘启的陵墓中出土了颇具规模的陶猪,说不定人家是真的喜欢(吃)。熟悉韩信的朋友应该认识一位汉初人物陈豨,豨也是猪的一个名字,也有大野猪的意思。 彘儿,听着还蛮亲切的 这里不得不说一句,千古一帝秦始皇似乎对“猪”也很重视。据湖南省发现的的里耶秦简显示,作为书同文的组成部分,秦始皇曾经不准楚人继续把家里厕圈养的牲畜喊作“猪”,而必须改喊秦人惯用的“彘”。可惜历史没有按照他老人家设想的发展,曾经的众多名称只有“猪”保留到了今天。 除了作为教材和象征的猪,作为食物的猪也称得上浓墨重彩。 西晋八王之乱搞到中原疲敝,琅琊王司马睿从北方逃到建邺,后来西晋灭亡,司马睿在这里建立了东晋。当时南方尚不发达,又是兵荒马乱之际,美食不多,吃肉也成了困难,猪肉被视为珍品。大臣们每得到一头猪,便割下猪项上的一块肉,送给晋元帝司马睿。他们认为,猪项上的肉肥美异常,是珍膳中的极品,只有晋元帝才配品尝,群臣百官都不敢私自享用,被时人称为“禁脔”。 其实猪颈肉颇肥腻,让今天的人吃,还不一定喜欢。东晋朝廷这种落跑到江南的情况,也不好挑拣什么。再往前二三十年,到西晋就好多了,《世说新语》中说阮籍埋葬母亲,蒸了一只小猪,备了两斗酒,被人议论为不孝,但是他吃完喝完又号哭到吐血……说来导致西晋衰亡的八王之乱,其实也和猪有那么点关系。 众所周知西晋开国皇帝司马炎的儿子晋惠帝司马衷是个白痴,名言“何不食肉糜”。司马炎自己也清楚,但是依然力排众议坚持立司马衷当太子,一个重要原因就是看中了“好圣孙”,司马衷的儿子司马遹。《晋书》记载: (司马遹)尝从帝观豕牢,言于帝曰:“豕甚肥,何不杀以享士,而使久费五谷?”帝嘉其意,即使烹之。因抚其背,谓廷尉傅祗曰:“此儿当兴我家。” 司马遹曾经跟着司马炎视察猪圈,对司马炎说,“这猪都肥成这样了,为什么不杀了犒劳大臣而让它们白白浪费粮食?”司马炎大喜,马上派人杀猪赐给众臣,宣布:这个孙子当兴旺我家。不仅如此,武帝司马炎还对群臣说,司马遹人品样貌与晋朝开国先祖司马懿很相似。正是因为看中了这个孙子的聪慧,司马炎更加坚定了立司马衷为太子的信心,以至于白痴皇帝上台,皇后贾南风乱政,好圣孙司马遹也被贾南风毒杀,更是引发了持续十六年的八王之乱。 另外在这一时期,参考胡人烤全羊来做烤全猪的做法已经自西域传入中土,被称为貊炙。许慎《释名·释饮食》载:“貊炙,全体炙之,各自以刀割出,于胡貊之为也。”貊炙这一名称至今在韩国料理中还有所保留。 《军师联盟》中所谓“羌煮貊炙”就是“涮羊肉,烤全羊” 说了这么些猪,再来看看其他的“六畜”。 在实际中,马一般不作为肉类食材,而是极为宝贵的战略资源,平时是轻易不会吃的。 牛肉自从秦汉之后作为食材的地位也是不断下降。农业社会牛是极为重要的生产工具,大家有意淡化牛肉作为食物的印象,牛的数量也不多、养殖难度更大。文学作品更是将吃牛肉塑造成了莽夫粗人的标签,上不得台面。《说岳全传》里有这么一段李纲对宋高宗赵构说的话: 陛下还算恭喜的,苦了二位老主公,在北国坐井观天,吃的是牛肉,引的是酪浆,也要挨日子过去哩。 这段话的背景是中秋佳节赵构面对着水酒素菜感慨自己命苦,结果听说徽钦二帝在北方吃牛肉受苦哭了起来。更不用说《水浒传》里似乎与酒和牛肉绑定在一起的梁山好汉。 狗确实曾经在餐桌上有一席之地。到了唐朝,据说因为佛教大行于中国,狗就基本淡出了作为主要肉类食材的舞台。《水浒传》中鲁智深在五台山脚下犯馋想吃肉,结果牛肉卖完了正无计可施,突然闻到了狗肉香味,店家回他“我怕你是出家人,不吃狗肉,因此不来问你”,在佛教教义中,吃狗肉是肮脏、不洁的行为。肉狗不好大规模集中饲养也是重要原因。 至于鸡鸭等禽类,在唐朝,有时候甚至不算作肉食。《新唐书·马周传》记载了这样一件事,唐初一度禁止御史到地方时吃请,尤其是不准吃肉,但唐初名相马周在当御史的时候到地方特别喜欢吃鸡,然后被人举报了: 周每行郡县,食必进鸡,小吏讼之。帝曰:“我禁御史食肉,恐州县广费,食鸡尚何与?” 对此事,唐太宗回应说,我禁止御史(到地方巡查时)吃肉,是怕给地方政府铺张浪费,但是吃鸡怎么能算肉呢? 唐代狗肉淡出了,猪肉也不上台面,羊肉大行其道。看过《长安十二时辰》的朋友应该对剧中的水盆羊肉印象深刻。不讨论当时有没有这个吃法,唐代最流行的确实是羊肉。根据流传下来的唐代宫廷和官府宴席“烧尾宴”菜单,里面的肉类五花八门,羊肉最多,猪肉则几乎没有。《唐六典》卷四“膳部郎中条”有关亲王及二品以上官员食材的供应:“每月给羊二十口;猪肉六十斤;鱼二十头。”猪羊比例之悬殊,可见一斑。 唐代宴饮壁画 唐宋之际可以说是猪肉在中国历史上的最低点。猪肉本来就长期以来是庶民的食物,普通人家遇到喜事,磨刀霍霍向猪羊,普通人家招待客人“丰年足客留鸡豚”,上档次的人是不大会吃猪肉的,所以才有李白“烹羊宰牛且为乐”而不是烹猪宰猪。唐代上层社会对猪肉的嫌弃自然而然影响到了民间。猪在具备了我们文章开头所说的诸多优点之后,还需要一次强有力的推动作为其在上层社会流行起来的契机。 这个契机就是苏轼。 宋代猪肉依然地位低下,《后山谈丛》“御厨不登彘肉”、《甲申杂记》“士夫不以彘为膳”,北宋中叶,羊肉售价五六百文一斤,猪肉售价八九十文一斤。《水浒传》里写鲁智深在相国寺把泼皮破落户们教训了一通,第二天“众泼皮商量,凑些钱物,买了十瓶酒,牵了一个猪,来请智深”,一群无业游民请客,用的是猪肉,这个情节倒是很符合历史。 以上还只是一般情况,《夷坚丁志》记载“吴中羊价绝高,肉一斤,为钱九百”,接近一千文一斤了。想想赵宋也是少了点自知之明,今天的甘肃、宁夏、内蒙等产羊地北宋疆域统统不包括,为什么要学人家大唐吃羊肉呢? 苏轼就是在这种环境下开始考虑转型的。在漫长的贬谪生涯中,苏轼曾经给弟弟苏辙写信,“酸溜溜”羡慕苏辙吃的羊肉,“子由(苏辙字子由)三年堂庖,所食刍豢,灭齿而不得骨”,弟弟你在朝中食堂吃了三年羊肉,一口咬下去满嘴都是肉,半天啃不到骨头。苏轼自己此时被贬惠州,这个地方羊太稀缺了,一天杀一只,苏轼也不敢与权贵们争买,只能买点没人要的羊蝎子,回去弄熟之后用刀剔着吃,这个法子吃的很干净达到了“众狗不悦”的效果。 由吃羊肉的艰难,不难理解苏轼对猪肉的喜爱。苏轼的《蒸猪肉颂》写道: 净洗锅,少著水,柴头罨烟焰不起。 待他自熟莫催他,火侯足时他自美。 黄州好猪肉,价贱如泥土。 贵者不肯吃,贫者不解煮。 早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。 不但写明了猪肉价格的便宜,还教导了“小火慢煮”的烹饪方法,作为美食推广员来说,苏轼可以说是十分到位了。从这一点来说,东坡肉被附会成其创制也算是理所应当。不止如此,苏轼还经常“驳斥”当时流行的各种猪肉有“毒”,会致人生病的谣传。 到了明清,猪肉终于算是熬出了头。《明宫史》记载,皇家过年时会吃烧猪肉、猪灌肠、猪肉包子等,猪肉再也不存在难登大雅之堂的问题。 清代著名美食家袁枚遍集天下美食,分门别类编辑成册,名为《随园食单》。其中为猪肉特设一章,名为“特牲”。在这一章开头,袁枚写道:“猪用最多,可称"广大教主”。这一时期的肉菜,可以说是猪的天下了。 《红楼梦》里猪肉不怎么见,虽有登场,但基本都不是常规菜品。想来琢磨着吃茄鲞的贵族,还是看不太上便宜“不干净”的猪肉吧。走市井路线的《金瓶梅》就不一样了,猪肉成了经常登场的菜品,甚至还有潘金莲为打击竞争对手,命令对方烧猪头下酒的情节。而且潘金莲的对手也不简单,“用一大碗油酱,并茴香大料……消一个时辰,把个猪头烧的皮脱肉化,香喷喷五味俱全”。 清末到新中国成立前,战火频仍,瘟疫流行,养猪业遭到极大打击。新政府甫一成立就对养猪业极为重视,把养猪与农业施肥结合起来,让养猪业上升到了新高度。毛主席在1959年《关于养猪业发展的一封信》中写道,“有人建议把猪升到六畜之首,不是马、牛、羊、鸡、犬、豕(豕即猪),而是猪、牛、羊、马、鸡、犬。我举双手赞成,猪占首要地位,实在天公地道。” 公社时期夸张表现养猪的宣传画 到现在,在中国肉类食品消费结构中,猪肉一直占75%左右,居于领先地位。中国人均猪肉消费量在1990年为20公斤,到了2006年达到了39.6公斤,2014 年,我国人均猪肉年消费量达到 41.81 公斤的历史高点,此后出现回落并趋于平稳,2016 年降至 39.76 公斤,2017年为39.4公斤。这是中国人在改变饮食结构的结果,随着猪肉消费量的下降,牛羊鸡鱼等肉类消费量则在上升。 1961-2013,各国人均肉类消费量(由上至下依次美、德、英、中、印度) 而从世界角度来说,中国可以说是世界第一猪肉大国。2018年中国猪肉产量为5415万吨,在全球产量中所占的比重为48.0%,稳居全球猪肉生产的霸主地位;欧盟和美国猪肉产量分别为2410万吨、1199万吨,在全球总产量中所占的比重分别为21.3%、10.6%。 1961-2014中国和世界生猪存量,走势基本一致 2017年,全球猪肉消费量为11058.8万吨,中国占了5400万吨,占比高达48.83%——远比中国人口占全球的比重更高。 《中国食物》的作者尤金·安德森这样评价猪肉:“它是富人的日常肉食,穷人的节庆膳食,油和工业产品的来源,生活中不可缺少的东西。它是如此常见,以至中国的饲养场拥有世界上绝大部分的猪。”相信在未来很长一段时间内,还会是这样。 参考资料: 1.中国菜肴文化史,赵建民著,中国轻工业出版社。 2.古代小说与饮食,杨骥著,暨南大学出版社。 (责任编辑:Aimee)