纵观一段时间以来关于《美国工厂》的热议,中美文化和制度差异可能是最被关注的话题之一,在很多时候甚至都不是“之一”。

不如,我们就此说开去。

实际上,在太多场合,也在多语境之下,我们都习惯用文化背景去理解经济差异。比如,一家跨国企业不遵守当地文化背景就无法立足,一个地区如“美国硅谷”“中国义乌”缺少特定文化背景就不能崛起。而更经常被关注的,还是一个国家的文化背景。

文化背景是什么?当人们用这个词之时,意味着这个区域或国家范围内的人们、企业都有相同的、统一的观念和行为方式,不然称不上是“文化背景”。但是,文化背景是高度抽象的,于是通常人们不得不降低层,用更具体的制度逻辑去理解行为差异。

在传统的经济学思维中,市场被认为可以消解一切文化的差异,无论是什么样的文化,有需求有交换就可以有市场。诸如制度经济学或行为经济学显然不会同意这一判断。他们相信文化背景和制度环境会影响一个人、一家企业的选择。

但是,这并非真正的问题,真正的问题是,一地一国的文化背景并非单一的,横向上是多样的,纵向上是多变的,那么当我们谈论的时候,谈论的是哪一种?

美国经济社会学家马克·格兰诺维特对此另有一番看法。无论如何谈“文化”“制度”,其实都无法穷尽人们的经济方式,而那些文化就像是一个工具箱,人们事实上会主动去选择使用、回避或应对哪种文化。

在坊间,马克·格兰诺维特

而为什么我们喜欢谈论“文化背景”?原因之一或许是,它是重要的,它会影响一家企业、一个经济体的经济表现,而事实上它之所以是重要的,恰好是因为它不是一成不变的,是可以改变的,否则就陷入宿命论。不同经济体之间需要不断的交流意义也在此。

原文作者 | 马克·格兰诺维特《社会与经济》作者: (美)马克·格兰诺维特译者: 王水雄 罗家德版本: 中信出版集团 2019年3月

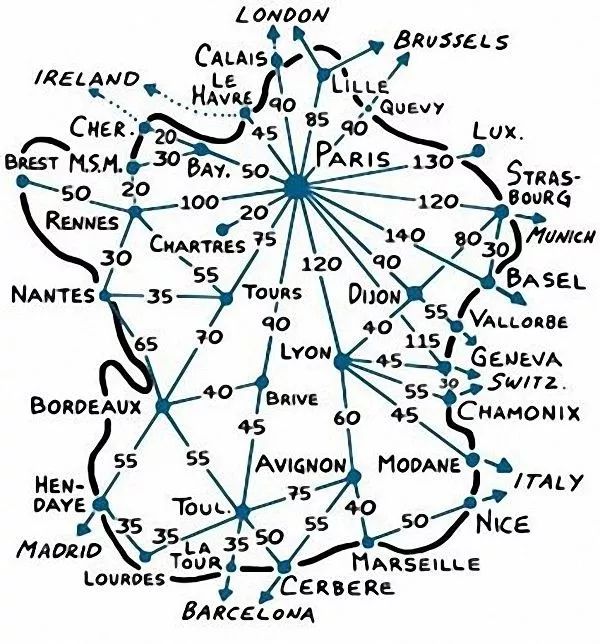

01一地、一国“文化背景”,谁的影响大? 在探讨组织和产业“制度逻辑”的文献中,地理空间偶尔会作为这个或那个逻辑所在场所而出现。但是,许多学者如今更进一步把重点放在地理单位上,认为它们才是文化、规范和制度性差异的主要载体,这些差异塑造了经济行动,也影响了该区域内的任何产业。被说成是规制着经济不同方面的规则复合体,往往与作者认为其适用的条件范围相对应,并由此获得不同名字。当该范围是某种经济部门、产业或“组织场域”时,这些复合体就被称为“逻辑”;当这种范围是国家时,通常便以国家“文化”来命名其习俗;但同样的论述也能在低于国家层次的地区水平上做出,所以我们也就听到过区域性文化,有时是一国范围内不同文化间的碰撞与对立,影响着不同地区的经济绩效。意大利马兰欧尼时装与设计学院。虽然国家和地区的分析单位不同,但论证是相似的。两个著名的例子是意大利的服装和美国的高科技(信息技术)。正是在这里,独具特色的低于国家层次或地区层次的产业文化观点被提了出来。对意大利来说,强调的是“第三个意大利”(既不是北意大利,也不是南意大利)的独特文化和组织能力;而在美国,强调的则是硅谷与128号公路(马萨诸塞州)相对的高科技复合体。

转载声明转载声明:本文系后花园转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。后花园仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络

[email protected]