请不要把“养孩子”这件事推向极端:斯坦福教务长对陷入“过度养育陷阱”父母们的劝告...

本文转自公众号:小花生网(ID:xiaohuasheng99)

内容已获得授权

今天给大家介绍一本“纽约时报”、“亚马逊”双料热榜书:《如何让孩子成年又成人》。

这几年关于“育儿焦虑”的讨论一直没有断过。从这本书看来,美国的情况和我们也差不多:中产家庭,都很“焦虑”,都在“过度养育”。

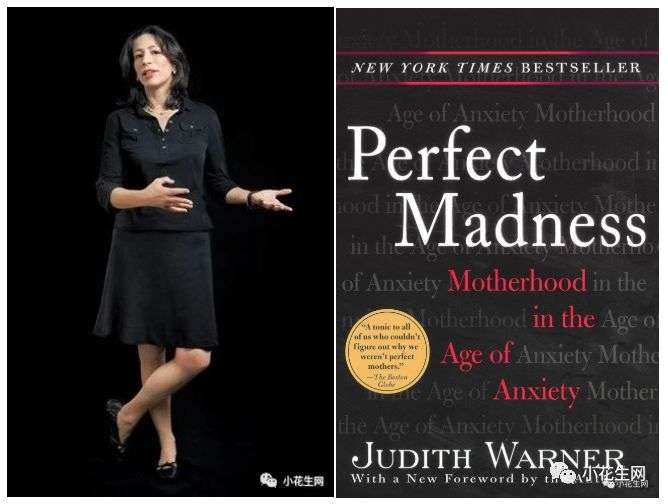

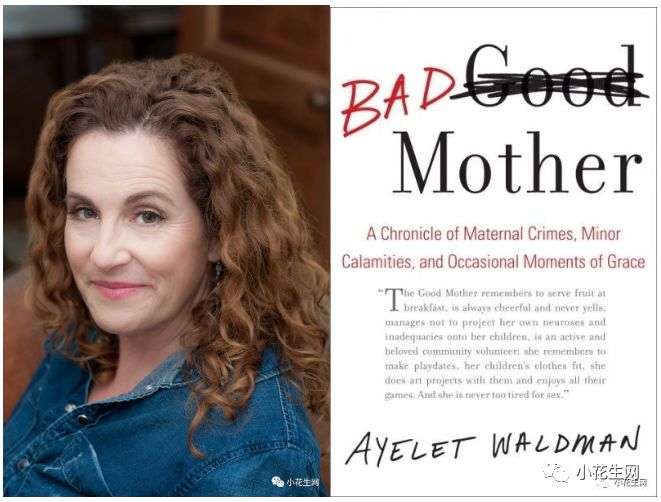

本书作者朱莉 (Julie Lythcott-Haims) 曾担任斯坦福大学新生教务长和本科毕业生顾问十多年。她的文章我们之前也介绍过几篇,不少花友觉得她的分析和建议非常实在。的确,朱莉做了很多年的学生工作,对家长和学生心理把握十分透彻。 她发现,斯坦福的新生都十分聪明,表面上几乎毫无瑕疵。然而,大多数新生看起来并不“独立”。她看到很多中上产父母过于努力地保护着他们的孩子,确保孩子们远离失望、失败和艰辛,并走向成功。这么做,其实长期危害巨大 ... "过度的帮助"可能可以帮助孩子在申请大学时拥有一份令人印象深刻的简历,但也会让孩子失去了解他们究竟是谁、他们热爱什么、以及去探索这个世界的机会。 作者认为:这里的问题,并不在于孩子,而在于,作为父母: 今天和大家分享她书中的一章:“” 。我们来看一看,书中描述的大洋彼岸父母的情况,是不是在我们这里也同样发生着 …… 本文节选自《如何让孩子成年又成人》 --- 以下是书摘 --- 过度养育不仅伤害孩子,也伤害我们自己。如今的父母担惊受怕甚至精疲力竭,他们感到焦虑、抑郁。 一方面是无与伦比的快乐,另一方面是焦虑和抑郁,心理学家所说的这种“养育悖论”是养育子女所致。 当然,父母的喜悦无法具体衡量,但忧郁却是可以量化的:在美国的抑郁症患者中,父母的患病比例要比普通人高出两倍,美国大约有750万抑郁的父母。《儿童保健杂志》(Journal of Pediatric Health Care )2006年发表的一项研究称,有1/3以上的女性在怀孕和抚养孩子期间呈现出抑郁症状。 2013年,《父母世界》(Parenting )杂志发表的《阿普唑仑(Alprazolam使我成为更好的妈妈》一文引起了轰动。在这篇文章中,多位家庭女性详细描述了导致她们需要这种药片的日常压力和恐惧情绪,有位批评者认为,心理诊断和药品行业把人类正常的伤感情绪变成了抑郁性障碍,我们并不需要药物来处理“养育的日常过山车”。我认识的很多父母都对这个说法感到愤慨。 "Alprazolam makes me a better mom" 这句话甚至被印上了T恤 我们承受着压力,这个情况孩子们看在眼里。研究员埃伦·加林斯基(Ellen Galinsky)询问了1 000个孩子,了解他们最想改变父母日程的哪些方面:“很少有孩子提出想要增加面对面交流的时间,最大的心愿是爸爸妈妈别那么累,别那么紧张。” 可见,我们的压力也影响到了孩子。研究表明,父母的心理健康状况越差,子女遭遇负面心理健康的危险也就越大。 养儿育女,被视为一项 “工程” “孩子不是问题,” 作家珍妮弗·辛尼(Jennifer Senior)在2014年的TED演讲和《孩子的到来如何改变你的生活》()一书中说,“当前的一些养育方法才是问题所在。如果我们不把什么都尝试一下,好像就无所作为一样。” 2011年,韦尔斯利学院社会学副教授毛尔凯洛·拉瑟福德(Markella B. Rutherford)出版了《需要成人监督》()一书。她在书中考察了养育类杂志过去100年的咨询专栏,追溯过往的养育行为。她认为我们丢失了在过去十分平常的一种意识。 养育一个孩子需要整个社区的参与,由于现今无法依赖非正式的社区网络帮我们在公共区域养育“我们的孩子”,所以每个人就只好独自在私家范围内抚养“我的孩子”,因此焦虑不安,孤独求索如何最好地让孩子做好进入外部世界的准备。 2012年,《儿童与家庭研究杂志》刊载的一项研究调查了181个孩子不足5岁的妈妈,矛头对准导致儿童消极心理健康状况的养育行为和态度。研究人员发现,采取 “强化型养育态度” 的母亲更容易导致孩子产生消极的心理状态。 确切地说,“相信女人是主要家长” 的女性对生活的满意度较低, 与 “认为专业知识并非必需” 的那类母亲相比,认为养育富有挑战性,需要专门知识和技能的妈妈们压力过大,忧虑程度更高。 社会学家安妮特·拉鲁(Annette Lareau)对日常养育进行了认真观察,她形容中产阶级的父母执着于 “协作培养”(Concerted Cultivation),把养儿育女视为一项 “工程”。 在2005年出版的《完美的疯狂》( )一书中,朱迪思·沃纳(Judith Warner)模仿贝蒂·弗里丹(Betty Freidan)“女性的奥秘” 之说创造了 “妈咪的奥秘”(Mommy Mystique)一词,用于描述我们的这种驱动力。在它的驱使下,我们不断地培育和控制孩子,甚至到了失去自我的程度。 朱迪思·沃纳和《完美的疯狂》 心理学家贝丝·加尼翁在波士顿郊外执业的过程中,观察到了这种 “协作培养” 和 “妈咪的奥秘” 现象:高学历妇女将她们的能力倾注到了子女的养育中,她们在思想上成为育儿专家 “我发现,,哪怕我建议她们稍微退后一点,她们都会觉得受到了侮辱。我得把握好分寸,既能帮到她们,又不要冒犯她们。” 婚姻,被“高高挂起” 斯泰茜·布金(Stacy Budin)亲眼见到了父母间极度的紧张和压力关系。她在硅谷地区做精神科医生,每天都要接待焦虑不堪的父母,这些人的婚姻往往危机四伏。 孩子刚出生时,夫妻关系可能会被束之高阁,随着时间的推移,如果孩子的生活居于更重要的位置,婚姻就会继续受到忽视,那么,夫妻关系之花就可能会慢慢枯萎。一旦出现这种情形,夫妻和孩子都会受到影响。 “如果太专注于孩子,失去了彼此的联系,那就不可能拥有健康的家庭生活。”布金知道,很多人的婚姻就被那么“高高挂起”,直到最后一个孩子上了大学。 唐的婚姻未得善终。回顾往昔的错误,他认为主要是妻子把太多的精力放在了养育孩子上。 唐是硅谷一家科技公司的高管,还不到40岁,他就坐上了科技公司副总裁的位置,在他的工作简历上,惠普、易趣、Salesforce及其他大型科技公司赫然在列。生活方式方面,可以举个例子,在女儿高中毕业时,他给她买了一辆奔驰。 但唐的人生起点不属于那1%的顶尖家庭。“我在一个蓝领家庭长大,父亲失业时,家里依靠教会和政府的救济养活了我们。记得在成长过程中,很多个日子里,要么烘干机或者洗衣机坏了,于是我们只好拿着装满衣服的垃圾袋去洗衣店,要么车坏了,或者电灯不亮了,总之不是这样坏掉了就是那样坏掉了。” 唐从11岁开始干活,采摘浆果,收拾院子,还做其他杂活,自己赚钱买车票去赶县里的市集,购买朋友们“不会取笑”的校服。唐学习成绩一般,运动能力倒是很拔尖,因此被大学橄榄球队看中,但奖学金有限,最多只吃得起方便面、花生酱和果味三明治,于是他找了份工作维持开销。后来,他在一家科技公司实习时脱颖而出,公司请他回去工作。他从此失去了对足球的热情,开始对技术很感兴趣,从此攀向了通往成功的阶梯。 之后,唐与一位背景非常相似的女人相识、成婚。但在抚养两个孩子的过程中,就如何帮助他们 “成功” 方面,夫妻俩的观念南辕北辙。唐的妻子希望尽可能帮助孩子,对她来说,这意味着让孩子享受闲暇,不染手家务琐事,同时盯着他们,确保他们完成作业。但在唐看来,这两种做法看似有用,其实适得其反。 “回顾我自己的人生,我百分之百地相信,我教会自己实现自给自足的那些责任,以及有时你必须得做你不想做的事情,无论如何要坚持把它做了,这些可以教会你谦逊,培养你的职业道德、责任感及坚持到底的精神。” “我前妻总觉得必须看紧儿子和女儿,告诉他们该做什么,提醒他们这个那个。如果他们没做她反复提醒他们该做的事情,她就会感到沮丧,并且一遍遍地告诉孩子:‘你该开始做作业了!’——孩子充耳不闻;‘你真的该开始做作业了!’——没有效果。对这类重复提醒和要求,孩子通常左耳朵进右耳朵出,毫无意义。” 唐感到非常失望。他女儿在一所有名的公立大学读了一年就退学了,对此,他并不惊讶。他认为女儿之所以失败,主要原因是从小没培养出责任感,没有承担责任的意识。“我六七岁的时候做的那些家务事,今天十几岁的青少年都还不会做。我造了一间树屋,帮助我爸爸造东西、修东西。今天的孩子连钉锤都不会用。” 唐和他的前妻已经分开5年了,他们共同拥有上高中的儿子的监护权。当儿子和唐住在一起时,他前妻会打来电话,让他上家长门户网站检查儿子需要交什么作业,并保证儿子提交,如果儿子报告所完成的作业与在线系统显示的不一致,那就给老师打电话。转述完这番话,唐重重地叹了口气。 “我得表扬我的前妻,在这件事上,她投入的精力比我多。但无论是为了我,还是为了孩子,我都希望给他们空间。我不想每天上家长门户网站,那太荒唐了,孩子应该对他们自己的任务负责。如果不交作业,他们会面临后果,那解决这个问题是他们自己的事。现在你可以了解每一个细小的步骤,但我认为这是错误的做法。如果我监督员工工作的每一个细小步骤,那就是微观管理;如果我给他们很大的自由,让他们去冒险和做决策,这就是赋权。既然我都赋权给我的员工了,为什么不能赋权给我的孩子?” 糟糕的美国式母爱 对比一下美国父母和其他国家父母的养育方式,我们会发现,美国父母已经严重偏离了我们所认为的人类标准。 在加州南部的圣克拉丽塔,有位匈牙利妇女带着很多孩子学小提琴。她问一位学生的妈妈:“为什么这儿的人都这么紧张?”这位妈妈解释说:“这儿的人差不多都是这个样子。” 一位以色列妈妈在当地求学并从事高技能专业工作多年后,搬到了硅谷地区。她跟我说:“我不再工作,而是加入了一群非常有成就的女性群体。我发现她们什么都不做,就是开车带着孩子到处跑,为孩子拥有一份漂亮的简历奋力打拼。” 在2012年出版的著作《法国妈妈育儿经》中,帕梅拉·德鲁克曼敦促我们学学法国人,他们着重培养孩子的自主性,认为让孩子勉力应对,自己把事情弄清楚很有价值,而且这样一来,父母也可以保持自我意识和理智的头脑。 《法国妈妈育儿经》原版和引进版 2009年,美国作家阿耶莱·沃尔德曼(Ayelet Waldman)在文集《坏妈妈》()中痛斥有些妇女时常评判自己和其他家长的养育方式,并讲述自己采取了自由放任的育儿方法,把同丈夫的关系置于与孩子的关系之上,努力避免为养育子女而迷失自我。然而,由于她竟敢说什么“母亲有保持自我意识和头脑理智的权利”,因此受到舆论的严厉批评。尽管这是法国妈妈们本就自由享有的权利。 阿耶莱·沃尔德曼和《坏妈妈》 14年,我致电沃尔德曼,了解那本有争议的著作出版5年来,她思想的变化情况。一听她说话的语气,我马上就感觉到了她的镇定自若,看来她完全没把别人的评论放在心上。对于美国式的育儿方法,她发表了一番评论。 “为了追求完美,我们太过自责,把自己搞得精疲力竭,这没用。我们追求的是无法实现的虚假外壳,而忽视了真正的果实和不易掌握的内涵。”不易掌握的内涵是爱、欢笑和简单事物带来的满足感,听起来似乎就应该这么简单。 当问及爸爸妈妈们为何会陷入过度保护、过度控制和手把手指导的狂热时,他们回答说:“这样我的孩子才能快乐、成功。”当问起他们的感受如何时,回答是:“太紧张了。”那为什么这种压力有价值呢?回答是:“这样我的孩子就能快乐、成功。” 我们就好像追逐自己尾巴的狗一样,落入了同义反复的陷阱,太过茫然无措,没有意识到这样做是多么的不符合逻辑:如此紧张的过程怎么可能带给孩子快乐呢?就更别提我们自己的快乐了。 珍妮弗·辛尼嘲讽这种把孩子的幸福和自信作为目标的观念,认为我们因此成了“孩子自尊的托管人”。她认为这是一个难以企及的目标,因为不同于教孩子犁地和骑自行车,我们无法教孩子快乐、自信。“幸福和自信可以是其他事物的副产品,但它们本身并不能成为真正的目标。对家长而言,承担孩子的幸福是非常不公平的负担。” 我想补充一句:反之亦然。 我们把自我放错了地方 许多为人父母者,尤其是我们这些当妈妈的,都在用读大学或者念研究生院的方式“做养育”。如果我们选择了它,也就是说,如果我们选择了工作世界,全身心投入其中,像运作学生小组、公司会议那样运作家长教师协会,或者足球比赛间隙的加餐,如果我们以这种方式投入孩子的生活,那就像是把他们当成了我们私人小公司的任务指标,和可交付的成果。孩子看起来怎么样,他们吃什么东西、穿戴如何、参加什么活动、取得什么成绩,通通都成了对我们的反映,反映了我们对自己的看法,好像他们的生活就是我们的成就,他们的失败就是我们的过错。 我们很多人从孩子如何跳舞、如何挥球棒以及如何考试中获得自我意识和人生目标。以下是我从全美各地母亲那里听到的一些例子。 威廉明娜是达拉斯的一位妈妈,她的孩子3岁时在学校的演讲比赛中一举夺魁。“现在是第二年,我们得保住自己的名声。轮到她上场时,我的心都要跳出来了。我心想:‘你这是干什么呀,她才4岁!’可我就是有这样一种感觉,觉得有一定的责任要确保她表现良好。” 加州妈妈梅利莎认为,她有些朋友“不屈不挠”地把社交媒体作为“广泛的平台,一味吹嘘孩子及自己的成功。” 名叫蒂娜的西雅图妈妈说:“这是一种荒诞不经的文化,人们为自己的孩子搞公共关系。也许也是为了他们自己。” 第一个孩子出生时,加州南部名叫玛丽娜的妈妈已经40多岁了,要比周围的妈妈们年长10~20岁。“ 我不属于每次转个身就有奖杯可拿的那代人。你要么赢了,要么输了;你或者得到了那个角色,或者没得到,你从中学会了面对现实。但是这些爸爸妈妈们从小就听人说他们是多么优秀,他们似乎需要别人称赞他们是好爸爸、好妈妈。他们太自我中心了。孩子们本应是所有关注的受益者,但并不是这样,因为家长这样做是为了自己。” 达拉斯的妈妈尼基有5个孩子。她说:“我要培养冠军水平的孩子,他们将是所在领域的顶尖人才,他们要产生某种影响,在某种程度上改变世界。我负责创造有这种能力的人。他们是我留给这个世界的遗产。” 我们不仅通过孩子的成就衡量自身的价值,还把成就的标准设定得如此之高,所以要不断地强烈参与。叫醒他们,接送他们往返学校,提醒他们最后期限,把他们忘在家里的作业、午餐送到学校,风雨无阻地站在赛场边,与教练和老师进行艰难的交谈,同他们一起做项目、写论文,或者干脆直接帮他们完成任务,这些事情都让有些人觉得自己对孩子有价值,这些责任需要时间、精力和努力,把我们搞得疲于奔命。 达拉斯企业家米娅的女儿已经成年。她说:“在我女儿长大的过程中,我意识到,每一个决定都事关我是否表现得像个好妈妈。不是一个真实的人,而是好妈妈这个角色。” 那位有5个孩子的妈妈尼基以前是达拉斯一家公司的工程师,她说:“我把带孩子这件事推向了极端。对我来说,这件事事关我自己,如果孩子没有获得那种自信心和无限感,我会觉得身为家长,我辜负了他。母亲的身份让我迷失了自己,我觉得我已经忘记了自己是个人。我需要为自己做一些事情,但我没有。” 威廉明娜是达拉斯的一位企业律师,她有两个孩子。她说:“每个月我都有一两次彻夜不睡地安排孩子的活动,即便这样,也没有多少进展。我每天早上5点钟就起床,连周末也不例外。不知道这种情况能持续多久。” 这些描述符合朱迪思·沃纳所形容的美国式母亲的整体性特征。为了成为典型的现代母亲,妈妈们丢掉了个人身份。 硅谷一位名叫奎因的妈妈告诉我,身为人母的这种整体性如何把她推到了悬崖边缘。她想成为“凡事都做”的妈妈,她有3个孩子,年龄相隔都是6岁,因此,“凡事都做”意味着要做很多事情。她试图做一个“超级妈妈”,这意味着担任当地公立学校的家长教师协会官员、主持学校的拍卖会和书展、参加学校的每一次旅行、拉着孩子们东奔西跑、随时了解他们的行踪。 “我所做的一切都与孩子有关。我不知道自己喜欢什么,我抱怨没有其他人那么有钱,我恨我丈夫,我觉得自己在和所有的妈妈竞争,极度缺乏安全感。我会出门给自己买套新衣服,摆出笑脸,然后去接孩子们。”买衣服是奎因可以为自己做的一件小事,对她有点儿意义,在她近乎失控的生活中,算是多少有点儿小小的选择。 对奎因来说,在某一点上,为了与学校里那些制定标准的人保持同步,她付出了代价。“在这个领域里,你身为妇女,又不是公司的CEO,你会觉得必须做所有的事情才能证明你有做事能力。家长教师协会的政治非常残酷。谁在做什么、为什么要做,谁没做什么、为什么没做;围绕这个人做计划,因为她有这个或那个癖好;一直微笑点头,一起去咖啡厅。我被压得喘不过气来,简直要疯了。如果你发现自己在逛书店的心理自助区,那就是一个信号。”有一天,一位密友告诉奎因:“你很痛苦。你对每个人都怒气冲冲,对每件事都反应过度,跟你在一起很不愉快。”友人严厉的爱一语惊醒梦中人,奎因觉得:“她说得对。” “希望孩子成功是很自然的,”精神病学家斯泰茜·布金说,“但不那么健康的地方在于,我们这儿的人有超强的动力,希望孩子在某个方面,或各个方面与众不同。孩子们实现这个目标的压力非常大,而确保那样的巨大成就能够实现,就成了妈妈们生活的焦点。有些妈妈的话题似乎只关乎孩子的SAT和成就。等到大学派发录取通知书的时候,除了少数最有吹牛资本的人以外,各种竞争和比较让所有人都坐卧不安。这对孩子不好,对妈妈也不好。” 更有甚者是,这项成就大赛所遵循的大学录取制度本就千疮百孔。 这是本书作者朱莉·利斯科特-海姆斯(的 大家有空可以看下 ... 我们

把自我放错了地方

把带孩子这件事推向了极端