身份焦虑是个体的普遍困境|专访立陶宛作家格鲁萨特

立陶宛作家嘎比加·格鲁萨特

迁徙与旅行构成了她的生命体验与生活方式。她不断问自己,她到底是谁,作为立陶宛人意味着什么,她究竟属于哪里?

这种不断经历变化的生命体验也滋养了她的创作。2010年,她的处女作《未完成》(Unfulfilled)

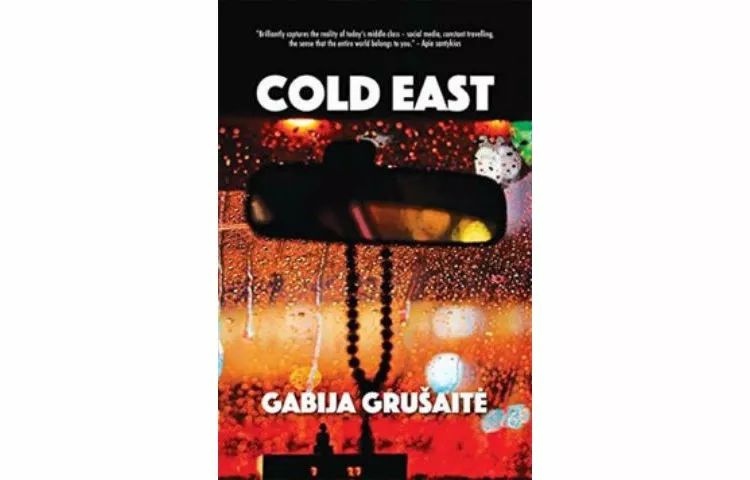

她的上一部作品《寒冷的东方》(Cold East)

嘎比加·格鲁萨特认为,我们都生活在快速变化的时代,无论是住在香港还是纽约,个人都没有真正的归属感,因此,她希望在小说中探讨个体在当下这个时代不断转变身份时对自我认同与价值的寻找。

对身份认同的困惑不仅来自于时代与生活的剧烈变迁,也来自于技术对身份的割裂。正如《寒冷的东方》笔下沉浸于社交媒体的人物,嘎比加·格鲁萨特认为,互联网完全改变了我们对于现实的看法,真实的个体被社交媒体所吞噬,“只有当别人通过某些社交媒体上的照片看到你时,你才是一个‘人’”,我们是谁与我们如何在社交媒体上描绘自己之间存在着裂痕,甚至在不同的社交平台上,我们也会分裂出不同的人格。

嘎比加·格鲁萨特本人也在与这种社交媒体造成的身份焦虑对抗。在和新京报记者的访谈中,她谈到,大概在五年前,她还沉浸于社交媒体之中,会在社交媒体上记录自己的一切生活,但她渐渐意识到,社交媒体所建立的联系是虚幻的,她并没有真正与朋友、家人在一起,于是她试着拥抱现实,减少社交媒体的使用。

她认为,个体所面临的身份认同困惑是普遍的。在中欧国际文学节的一场对谈中,嘎比加·格鲁萨特谈到,她曾与父亲讨论立陶宛年轻人的抑郁与自杀问题,她的父亲对生活富足的年轻人的焦虑与抑郁现状感到不解。嘎比加·格鲁萨特认为,尽管苦难并不是他们这代人的标签,表面上看他们确实有富足的生活环境,但他们仍面临着不同的压力,比如要追求成功与完美。

在和新京报的访谈中,嘎比加·格鲁萨特则讲到,不仅是立陶宛,韩国、日本、俄罗斯都有很高的自杀率,“我认为这与社会上的某种完美主义有关。人们试图做到真正的完美,他们对自己非常苛刻,有时会抱有一些他们无法达到的理想。这就是他们陷入抑郁的原因之一。所以,保持开放的叙事,告诉人们他们并不孤单,每个人都在挣扎,也是重要的。”

嘎比加·格鲁萨特,立陶宛作家,策展人。

采写 | 聂丽平

身份在不同社交媒体上被割裂 新京报:评论说,你的小说《未完成》引发了千禧一代价值体系与身份建构的讨论,这本书目前还没有被引进到中国,但我对它具体引发了怎样的讨论很感兴趣,你可以介绍一下吗? 嘎比加·格鲁萨特:我曾在伦敦金斯密斯学院学人类学,我的写作受到这一学术背景的影响。基本上,人类学将身份定义为非与生俱来而是不断变化的叙述。《未完成》是关于互联网时代是如何完全改变我们对现实的看法的,对于人而言,只有当别人通过某些社交媒体上的照片看到你时,你才是一个“人”。 我的两部小说都探索了身份是如何在不同的社交媒体平台被完全割裂的。对于我们这一代人而言,我们所面临的最大障碍之一是我们拥有太多的选择和压力,这使我们变成我们本不是的样子。我们想成为怎样和我们如何在社交媒体上描绘自己之间,存在着巨大的割裂。基本上是两个故事,一个是我们想成为什么,另一个是我们是怎样的。因此它是非常复杂的叙事,因为我们总是被鼓励成为美丽或如何的人,但我们并不是这样的。 《Cold East》 作者:嘎比加·格鲁萨特 出版社:CLARITY PUBLISHING 2018年10月 新京报:你对社交媒体的态度是怎样的? 嘎比加·格鲁萨特:也许在五年前,我还困于社交媒体,我在社交媒体上记录我生命中的一切,譬如发布Instagram stories。但现在我意识到,我一直在社交媒体上,实际上并没有和朋友以及家人在一起。所以现在我试着更多地拥抱现实生活中的联系,我不再在社交媒体上发布东西。 新京报:谈到社交媒体,这种社交媒体的兴起的另一个争议是助长了新闻和虚假信息的泛滥,你觉得,人为什么会那么容易相信假新闻,我们生活在一个反智的时代吗? 嘎比加·格鲁萨特:我认为假新闻的增长是非常令人不安的趋势,看到它传播,我觉得很悲伤。我认为,阻止假新闻,澄清事实,是作为公民的责任。假新闻可以变得非常危险。但另一方面,新加坡制定了反假新闻法,它本该有助于阻止假新闻,事实上却给人们带来了更多审查。所以我认为它始终需要在一种极端和另一种极端之间保持平衡。 新京报:你认为在这个时代,文学的意义或者说作家的责任是什么?你为什么仍然在写作? 嘎比加·格鲁萨特:我认为文学是一种联系的方式。意识到有人在阅读你的作品并因此认知他们自己,是一件很有成就感的事。我认为对我来说,最有价值的部分就是我与读者的联系。能鼓舞到读者,哪怕只是一个读者,也是很好的。 “我拒绝将自己定义为立陶宛人” 新京报:《未完成》和《寒冷的东方》都描述了全球化时代的身份认同困惑,你会有类似的身份认同困惑吗? 嘎比加·格鲁萨特:有。我出生于1987年,立陶宛仍处于苏联治下,立陶宛在1990年独立,所以我成长于剧烈变化的社会中。我在伦敦读大学,之后定居在马来西亚。所以我一直想弄清楚我属于哪里。因为我越来越习惯于全球身份,所以我有时会觉得在纽约更好,有时会觉得回到家乡更好。当我回家时,我不断问我自己,作为立陶宛人到底意味着什么。从我长大至今,立陶宛变化如此之大,我不认得我的家乡了,它和我小时候不再一样。 新京报:你怎么看待民族认同这个问题?你会如何定义自己的身份? 嘎比加·格鲁萨特:种族和民族主义是非理性的,它造成了人与人之间的分裂,而不是努力与人建立联系。你只要说,我是立陶宛人或者我是欧洲人,那就是我的身份,那就是为什么我不想探索其他的身份。所以,我们应该以全球化的态度保持开放,在不同的文化之间建立起桥梁。我对中国文化有很深的感情,我最好的朋友都来自马来西亚、新加坡,他们都是华裔。 我拒绝将自己定义为立陶宛人,我想成为其他人。那也是我写这些书来探讨身份问题的原因。我希望其他人也拥有这样的机会,可以掌控自己对身份的定义。 中欧国际文学节活动现场 新京报:所以你认为文学也是可以穿越国界的? 嘎比加·格鲁萨特:是的,我希望如此。这也体现在我的小说《寒冷的东方》当中。这部小说的第一章开始于纽约,随后发展到了曼谷、马来西亚和中国香港。它是跨越国界的,它有关不同的地方以及我们如何寻找相似。 新京报:你如何看待民族主义回潮的问题? 嘎比加·格鲁萨特:作为作家和艺术家,保持叙事的开放是我的责任,这甚至比以往任何时候都要重要,因为民族主义和不同群体之间的仇恨正在上升。更重要的是讲出这些故事,看到我们之间并没有太大的不同,相反,我们之间有太多的共同之处。政治越分裂,对于作家和艺术家来说,了解故事的不同侧面就越重要。 新京报:你曾经说过,希望自己的作品能吸引英语读者,但你仍然以立陶宛语写作,为什么,母语写作对你来说意味着什么? 嘎比加·格鲁萨特:我认为立陶宛语对这个国家有着很深的影响。我出生在这里,所以对我来说,为立陶宛的文化做出贡献是非常重要的。这也是我用口语和俚语写作的原因之一。我希望对语言有所贡献,并为我之后的作家创造更多的可能性,让他们更好地运用语言,更有创造力。所以,对我来说,用立陶宛语写作是非常具有政治意味的。 新京报:你19岁就离开了立陶宛,你的作品跟立陶宛的文化有什么联系? 嘎比加·格鲁萨特:十几岁的时候,我很叛逆。我想要与众不同,跟任何人都不同。因此,我没有一直待在一个很小的社会里,而是去寻找其他事物,这帮助我塑造了自己的声音。 我的创作与立陶宛的文化依然有联系。我笔下主要的人物总是立陶宛人,或者至少有一个人物是立陶宛人。我的小说总是关于立陶宛人的身份认同问题。但这也可以是关于中国人的身份认同问题。就像昨天,我与一位志愿者聊天,她18岁时就离开了中国,随后在美国生活和学习。她说,当她回到中国,她也一直在问自己,作为中国人意味着什么,我是谁,我创造了什么文化。所以我认为,我们每个人都经历了类似的事情。是立陶宛人,或者中国人,或来自加纳、美国,这都不重要,我们所有人都在问自己这个问题。 新京报:立陶宛之前的文学作品会强调提振民族信心和民族认同,现在的文学作品与之有什么区别? 嘎比加·格鲁萨特:在那个时代,对立陶宛来说,发现自己的民族身份是重要的,所以大多数作家在努力寻找民族认同。对我这一代人而言,我们更多是去寻找我们如何融入这个世界,而不是民族认同。不是一种向内的视角,而是一种向外的视角,我们试图看到更多,探索更多,对文化更开放,所以我认为当代文学更加全球化。 新京报:你在接受采访时曾说,在你30岁之后,你决定重新阅读和审视20世纪和21世纪的立陶宛文学,为什么? 嘎比加·格鲁萨特:我想我们都会经历不同的阶段。当我们年轻时,我们是叛逆的,无视传统。当你三十岁之后,你变得更加成熟,你开始想要理解自己所处的文化。因此,我在那时开始试着理解立陶宛的文学。 新京报:我曾在一些采访里听你说过你对立陶宛的文学教育感到不满,可以具体聊聊吗? 嘎比加·格鲁萨特:我不知道其他国家是怎样的,但是在立陶宛,文学教育更多是关于古代文学而不是当代文学。我认为对于反思人们而言,阅读当代文学是非常重要的,因为当代文学就是关于当代人的问题、所处的时代以及他们的生活。我不明白为什么我要在十四岁的时候读十六世纪的文学作品。 立陶宛正在创造属于自己的现实 新京报:你的两部作品里关于历史的指涉比较少,至少似乎没有关于历史的直接指涉,作为生活在独立立陶宛的一代人,历史对你产生了怎样的影响? 嘎比加·格鲁萨特:我认为历史相当重要。历史即政治,它塑造了我们的生活,而我们对此无能为力。所以我尽量了解所有文化背景。但是对于我而言,我最大的兴趣是此时此刻,所以我试着不去细想已经发生了什么,而是尽量去理解是什么塑造了当下的世界。 新京报:你觉得年轻人对历史应该持有怎样的态度? 嘎比加·格鲁萨特:我认为新一代人正在努力建构自己的欧洲身份。尤其是在视觉艺术领域,环保活动非常积极。我认为立陶宛现在最鼓舞人心的地方之一就在于,作为一个小国,我们正在创造属于自己的新的现实。有很多具有创造力的人正在为之努力。有很多科技公司正在兴起。 甚至是在文化食品这一领域。在苏联时期,立陶宛的民族视角被抹除,我们买俄罗斯食品。但现在,很多餐厅试图重新发现传统食品。每个人都在以当代的方式寻找传统。我们很受斯堪的纳维亚的鼓舞,他们在这方面做得很好。他们非常现代,但是有着很强的传统根基。 新京报:作为生活在独立立陶宛的一代人,你和父辈有着不同的生活经验和话语体系,你有感受到这种代际差异吗? 嘎比加·格鲁萨特:有。我父母仍生活在前互联网时代,他们的英语也说得不是很好。所以对他们而言,这是一个完全不同的世界,有时候他们很难理解我的世界。但是我收到的对《寒冷的东方》最好的称赞之一是,我得奖时,那个55岁的颁奖人说他们推荐所有老一辈的人读这本书,以理解千禧一代。他们说这本书帮助他们更好地理解了他们的孩子。 新京报:时隔12年,你回到维尔纽斯,你觉得这座城市发生了怎样的变化?你会对维尔纽斯有一种家乡的归属感吗? 嘎比加·格鲁萨特:一切都变了。立陶宛刚独立的时候,仍然是一个相当贫穷的国家。随后,我们经历了巨大的经济发展,立陶宛现在就像是一个正常的欧洲国家,我们有酒吧、咖啡馆等等,城市非常干净。三十年前,它仍然像后苏联时代的城市,现在它完全是一座欧洲城市。所以,会感受到非常大的区别。 对于维尔纽斯,会有一种有趣的感觉。当我在北京、香港或其他城市时,我总感到非常新鲜和激动,所以我会持有一种开放的态度,去探索这些城市。但是当我在维尔纽斯时,我变得非常挑剔,因为这是我的城市。我希望一切都是完美的,所以我总在挑毛病,譬如问,为什么这个东西在这儿,为什么大家在这儿停车。 维尔纽斯街景,图片来源pixabay。 新京报:你去过很多地方旅行,旅行对你意味着什么?它对你的创作产生了什么影响? 嘎比加·格鲁萨特:我真的非常喜欢旅行。因为它帮助我不断地学习新事物,同时它也在挑战我。它使我走出舒适区。无论我去哪儿,我总是感觉有点不舒服,你必须克服自己,学点新东西。所以旅行真的有助于我探索不同地方的人。 我去过的城市都出现在了我的书里。我的第一本书是关于巴黎和法国南部的,第二本书关于亚洲和纽约。故事从不发生在维尔纽斯。 新京报:不同的城市对你而言意味着什么?你认为城市与城市之间,存在着巨大的差异吗,还是说,不同城市有着相同的本质与深层结构? 嘎比加·格鲁萨特:有些城市非常独特,并且很有活力。北京就是如此。北京绝对具有一座古老城市的活力,尽管它看上去很新,但你觉得这座城市已经矗立于此很久了,在这里发生了很多事情。而如果你去吉隆坡,你就感受不到类似的活力,它非常的肤浅和新鲜。 新京报:为什么会在马来西亚生活七年?这段生活对你的创作产生了什么影响? 嘎比加·格鲁萨特:马来西亚非常适合转换身份,因为它是一个多元文化的社会。它有英国文化、印度文化和中国文化。它相当有趣,令我着迷。在那儿,我们庆祝中国新年、圣诞节、印度排灯节,非常神奇。 马来西亚的生活经历启发了我的创作。我在一本书里描述了马来西亚非常浓厚的政治背景。马来西亚社会经历了非常大的改变,现在它拥有了选举。 在我的书中,我笔下的人物决定拍摄一部关于马来西亚的纪录片。它是小说,但它的很多事实来自于现实。 我书里的一个主要人物是一个蒙古模特,她和马来西亚一名显赫的政客约会,在2006年,她在马来西亚被谋杀了。她是被枪杀的,尸体被炸药炸成了碎片。所以当我写这个故事时,这听起来就像是小说,而且是非常糟糕的小说。作为一个作家,你总是需要创作出优秀且合乎逻辑的作品,但这起谋杀案不合逻辑。立陶宛的读者不知道这起事件,所以他们会问为什么我创作了一个这么奇怪的故事,事实并没有得到证实,谁会炸毁她的尸体呢?所以把虚构与现实混杂在一起是非常有趣的。 很长时间以来,也许是某些权势人物卷入了这次谋杀,她的家人始终未能得到正义。但我很开心这起案子重回法庭,她的父母很有希望最终能看到公正的审判。所以我认为在马来西亚的生活是一段非常有趣的时光。 女性可以掌控自己的身体 实现自己想要的生活 新京报:我看过一些采访,很多人都在问你为什么在写《寒冷的东方》时会以一个男性作为主角,你是否真的了解男性的心理,你会反感这些问题吗? 嘎比加·格鲁萨特:每个采访都会问我这个问题,我认为这是不正常的。因为如果一个男性作家以女性视角写作,大家都会认为这是正常的,大家对此太习以为常了。如果女性作家以男性为主角,大家会觉得很吃惊。但是我个人相信,《寒冷的东方》以男性作为主角,效果很好。因为当我在马来西亚时,他们不知道我的名字,他们以为我是男性。直到我站上领奖台领奖时,他们才知道我是位女性。 新京报:你如何看待性别与写作的问题,女性这个身份会给你的创作带来影响吗? 嘎比加·格鲁萨特:也许回答说没有影响是天真的。当然,我成长于一个男性和女性不同的社会里。但是我认为这不会阻止你做你想做的事情。而且我认为我是幸运的,我出生于立陶宛,这个国家对于女性是开放的,我们处于安全的环境,我们可以做我们想做的,我们可以获得教育。感谢上帝,我没有出生在其他不可以获得教育或者更糟的地方。 新京报:你是一个女权主义者吗? 嘎比加·格鲁萨特:这取决于你对女权主义这个词的定义,对我来说,这是一个非常学术的术语。如果你将女权主义定义为,我是否喜欢某类女权主义作家或者某些学术评论,我可能不是女权主义者。但如果你把女权主义定义为,相信女性拥有掌控自己身体的权利,可以实现她们想要的生活,是的,我相信这一点。 新京报:你的另一重身份是艺术家和策展人,在艺术领域,你似乎对公共艺术和公共空间很感兴趣,可以具体聊一下吗? 嘎比加·格鲁萨特:我认为公共空间也是塑造身份认同的一种方式,因为当人们进入那个空间时,他们分享着同样的感受,因此会塑造集体认同。我在马来西亚时,我在Hin Bus Depot当代艺术中心当了几年的首席策展人,我们的重点之一是创建社区身份认同。不同身份的艺术家与当地社区合作,创建街头艺术,大型雕塑、音乐项目和视频等等。 嘎比加·格鲁萨特在Hin Bus Depot,位于马来西亚槟城的一个艺术中心,图片来自于Hin Bus Depot官网。 新京报:立陶宛人和政府对街头艺术的态度是怎样的?在某些国家,街头涂鸦是不被允许的。 嘎比加·格鲁萨特:我认为大多数国家都有这样的问题,因为街道是公共空间,而大部分人拥有对公共空间的权利。立陶宛的公共空间现在很开放,但你必须先取得当地居民的同意。这是当地社区、市议会和艺术家之间的对话。维尔纽斯之前对街头艺术非常严格,但现在非常开放,因为我们发现街头艺术有利于旅行业,人们可以拍照,居民也是真的喜欢街头艺术,因为它们使建筑物更美。人们和政府的态度改变了,即使是五年前,对街头艺术的限制还很严格。 新京报:立陶宛的年轻一代是否找到了自己表达艺术的方式? 嘎比加·格鲁萨特:是的。最好的例子就是最近的威尼斯双年展上,立陶宛国家馆获得了金狮奖。这个馆由三位年轻的女性独立艺术家策划,它是一部在沙滩上上演的歌剧,歌剧演员们就在沙滩上表演。这部歌剧讨论了与环境有关的问题。所以我认为,当代的立陶宛艺术家是非常有创造力的,他们善于打破不同形式之间的界限。 本文内容系独家原创。作者:聂丽平;编辑:安也;校对:薛京宁。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。