切尔诺贝利事故,从苦难中带来了医学进步

1986年4月26日凌晨,乌克兰普里皮亚季市的空气中弥漫着一股金属的味道。凌晨1点26分,切尔诺贝利核电站发生了爆炸,军事化第二消防站的28名消防员第一时间赶赴现场,参与救火。

然而他们面对的不是普通火灾。在与大火整整战斗了一个小时后,消防员们全都皮肤泛红甚至溃烂,并且剧烈头晕和呕吐,随即他们被紧急送往医院。很快,由于普里皮亚季市的医院条件有限,这些消防员被空运往基辅临床研究所与莫斯科第六医院。

切尔诺贝利核电站 丨 图虫创意

但是这一切只是开始,随之而来的,是切尔诺贝利人多年的苦难,还有长达几十年的医学研究。

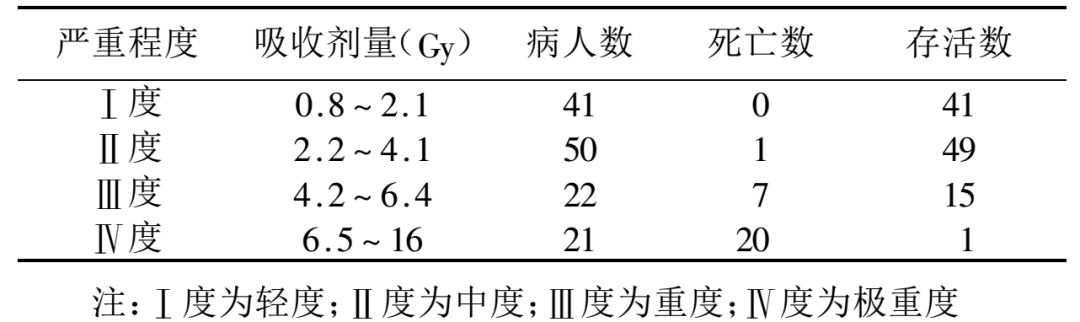

事故成了急性放射病的试验场 切尔诺贝利事故是人类历史上最大的一次核泄漏事故。事故当天累计有600多名消防队员和救灾人员赶到现场。由于接受了大剂量的辐射,最终共有134人被确诊为急性放射病,其中28人在随后3个月内去世,这中间就包括瓦西里·伊格纳琴科(Vasili Ignachenko)。 瓦西里是第一批奔赴事故现场的消防员之一。由于缺乏防护,这批消防员遭受了最大剂量的核辐射,大多患上了严重的急性放射病。 但有些特别的是,在莫斯科第六医院住院期间,瓦西里接受过由白血病研究专家罗伯特·盖尔(Robert Gale)医生主导的骨髓移植治疗 在切尔诺贝利事故发生之前,骨髓移植治疗只在灵长类动物中试验过,尚未运用于人体。但这次突如其来的事故,给医疗系统带来了巨大的挑战。 然而试验结果并不如意,包括瓦西里在内的13名患者接受骨髓移植治疗后,最终仅有2人存活下来,11人死亡。在妻子的陪同下,瓦西里在医院度过了生命中的最后两周。“在医院的最后两天,我抬起他的手臂,感觉骨头晃来晃去的,仿佛已经和身体分离。肺和肝的碎片都从他嘴里跑出来,他被自己的内脏呛到。”瓦西里去世后,由于身体肿胀,妻子已经找不到他可以穿的鞋子,只能让他光着脚下葬。 其实今天的我们很难去指责当时的医疗决定。毕竟,现代医学对于急性放射病的认识,很大一部分就来自于切尔诺贝利事故。这次事故是1940年核能出现至今,出现急性放射病例数最多的一次,于是自然也成为了急性放射病多种治疗手段的最大试验场 瓦西里身上这次颇为失败的人体治疗试验,为后来急性放射病的治疗留下了一个重要教训:骨髓移植治疗只适用于那些辐射剂量相对较低、放射损伤集中于造血系统的患者。对于那些存在多系统损伤的患者,即使造血干细胞移植成功,绝大多数人仍然会死于肠道、肺、皮肤及其他脏器的损伤。 而治疗试验也不是全都是失败的。用于促进骨髓造血细胞再生的粒细胞集落刺激因子就在这次事故中有所运用,并在之后被美国FDA批准为治疗急性放射病的临床试验性新药。 更多的人,遭受的是长期、低剂量的辐射 急性放射病只是一个开始,受影响的也主要是短时间内接受了大剂量辐射的消防员和救灾人员。切尔诺贝利事故波及范围很广,核辐射的污染范围在前苏联境内(俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰)大约14万平方公里,影响的人大约有600万。 但和很多人想象的不同,除了最初冲进事故现场的消防员和救灾人员,实际上绝大多数人受到的辐射剂量是比较低的,低污染区的500万居民受到的辐射剂量甚至低于天然背景辐射,前往反应堆周边进行清理工作的人员受到的辐射剂量相对高,20年累计的剂量相当于每2年做一次CT。 CT全身扫描一次的辐射剂量约为12mSv。天然背景辐射指的是自然界本身就存在的辐射,世界平均水平为2.4mSv每人每年,欧洲、印度、伊朗部分地区最高可达50mSv每人每年,但未观察到这些天然高辐射地区癌症发病率明显增加。丨 参考文献1和2 因此,对于更多的当地居民来说,他们面临的,是长期暴露于低剂量辐射可能引起的健康危害。 为了评估切尔诺贝利事故辐射剂量下的长期健康影响,1986年事故发生之后,苏联政府在乌克兰首都基辅专门成立了医学科学院放射医学研究中心。1991年,世界卫生组织(WHO)更是投入了2000多万美元,启动了多国科学家协作的切尔诺贝利健康效应研究计划。而自1998年开始,美国国立癌症研究所(NCI)在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯开展了一系列人群追踪随访研究。 事故是一场巨大的灾难,但也成为了人们认识核辐射健康危害一次绝无仅有的机会。 藏在牛奶中的核辐射, 摧残着儿童脆弱的甲状腺 甲状腺癌的问题逐渐显现,也成了主要的事故危害。 切尔诺贝利事故证实了这一点。事故后,辐射相关的甲状腺癌绝大部分发生在事故期间为儿童青少年的人群。事实证明,儿童的甲状腺比成年人要脆弱很多,并且年龄越小,对辐射越敏感。 1996年4月,来自70多个国家和20个组织的800多位专家,在奥地利维也纳举行了“切尔诺贝利事故后10年:总结事故后果”的国际大会。这次大会首次对事故的后期影响进行了全面的总结。 大会得出的比较一致的结论是,切尔诺贝利事故确实造成了甲状腺癌发病率的上升,但受影响的主要是在事故期间尚为儿童的人群,成年人中的效应并不明显。 截至1995年底,已经报道了800多例儿童甲状腺癌患者,主要在白俄罗斯。甲状腺癌死亡率比较低,截至大会,这800多位儿童中仅有3人死亡,但这次大会也预计受影响地区甲状腺癌的发生率还会继续升高。 这个预言成真了。联合国原子辐射影响科学委员会的报告指出,1991年至2015年期间,在白俄罗斯、乌克兰全境以及俄罗斯受污染最严重的四个州,约有2万例甲状腺癌病例,这些人在事件发生时均为儿童(≤18岁),其中四分之一的病例可能由于辐射照射导致。 广岛和长崎核爆幸存者接收核辐射的方式主要是外照射,也就是体外接触射线。当时医学界主流观点认为,内照射,也就是摄入含放射性元素的水、食物等,对于甲状腺癌的影响微乎其微,因为既往医学实践中,出于诊断或治疗目的服用放射性碘-131并没有增加甲状腺癌的风险。 但是切尔诺贝利事故却刷新了人们的认知。 事故对于甲状腺癌的研究还提供了不少有价值的信息。 “这就是为什么现在全世界所有的核电站附近都会提供这种稳定性碘片,这是从切尔诺贝利事故中吸取的教训。” 长期低剂量的核辐射, 受伤的是否只有甲状腺? 除了甲状腺癌,切尔诺贝利事故是否还造成了其他类型的癌症发病率上升? 在这样较低的辐射剂量下,截止1996年切尔诺贝利大会,除甲状腺癌外,科学家们并没有发现其他恶性肿瘤的发病率有任何增加。当然,很多癌症从暴露于有害因素到最终发病的潜伏期比较长,1996年没有发现其他的致癌效应并不代表之后也不会发现。 时间很快到了2006年,世界卫生组织进一步总结了切尔诺贝利事故的健康影响,并且有了新的发现 除了癌症,在53万清理人员中,也有证据表明核辐射导致了白内障的增加。这个发现挑战了国际放射防护委员会(ICRP)之前的固有观念,即电离辐射导致白内障至少需要500mSv剂量,但实际上切尔诺贝利清理人员中最高辐射剂量也才500mSv。 而关于事件辐射剂量下的心脑血管效应研究则存在一定争议,因为其无法排除吸烟和饮酒等其他因素的干扰。 比辐射危害更可怕的, 是恐惧和失去希望的生活 对于从切尔诺贝利周边尤其是严重污染区撤离的居民而言,最麻烦的并不是核辐射本身。他们失去的不止是一座小镇,还有所有的生活。 那时候,很多人认为辐射就如同传染病,撤离者会被打上一系列的标签:“切尔诺贝利人”、“切尔诺贝利孩子”、“切尔诺贝利难民”。一名从事故区撤离的居民回忆道:“他们如果有权力的话,大概会在我们周围拉一条警戒线,把我们封锁起来,不让任何人离开。” 1996年切尔诺贝利大会还报告了一项调查结果:事故发生2个月后,不论是直接受到核辐射影响的地区,还是几乎未受影响的“未污染地区”,均有大比例的居民出现头痛、疲乏、无食欲、抑郁等症状。 这些症状被科学家们定性为“与辐射无关的症状”,这些居民被认为患上了“辐射恐惧症” 对于核辐射的恐惧甚至蔓延到了千里之外的欧洲其他地区。1991年,丹麦的一项研究发现,在切尔诺贝利事故后的几个月内,丹麦的主动人工流产激增,因为很多夫妇担心孩子会由于核辐射而出现先天畸形。同样的现象也发生在瑞典,1994年的一项研究表明,切尔诺贝利事故后,瑞典主动人工流产率明显上升。 恐惧很大程度来源于无知。在大量有关切尔诺贝利的研究之前,无论是公众还是科学家,对于长期暴露于低剂量核辐射的健康危害知之甚少。 由于缺乏真实有效的信息指导,受影响地区的居民对核辐射的恐惧感被无限放大。不敢生育,很多人便也不敢结婚甚至恋爱,对于“切尔诺贝利人”而言,生孩子是一种罪孽,爱人也是一种罪孽,生活从此失去了希望。这种灰暗的生活,让很多人开始大量吸烟和酗酒,这造成了很多与辐射无关的健康问题。 然而25年后,世界卫生组织专家总结了所有与切尔诺贝利相关的流行病学研究,给出的结论是:没有强有力的证据表明切尔诺贝利事故造成了当地居民出生缺陷的增加。这次事故中的辐射剂量对生育率、死产数量、不良妊娠结局或分娩并发症的影响也均未得到证实。 2006年,世界卫生组织估计,对于受影响最严重的那几十万人,他们一生中由于核辐射影响而额外增加的癌症死亡人数,占自然癌症死亡人数的3%~4%。对比之下,2017年切尔诺贝利周边三国由于吸烟和饮酒造成的死亡人数分别是44万和29万,约占总死亡人数的18%和10%。 联合国原子辐射影响科学委员会主席范马克说,比起消除核辐射污染,更难的可能是消除人们心中的创伤。人们对神秘的核辐射充满恐惧,而最危险的恰恰是这不合理的恐惧本身,这是针对切尔诺贝利30多年医学研究带来的最大启示。 参考文献 1.世界卫生组织. Health effects of the Chernobyl accident: an overview. https://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/backgrounder/en/ 2.世界卫生组织. CHERNOBYL at 25th anniversary Frequently Asked Questions. https://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/20110423_FAQs_Chernobyl.pdf?ua=1 3.熊枫,许志辉,张海华,等. 急性放射病的治疗[J]. 中国急救医学, 2017(37):1049-1052. 4.Roark, A. (1988). Chernobyl 'Hero' : Dr. Gale--Medical Maverick. Retrieved June 2, 2019, LosAngeles Times 5.《切尔诺贝利的悲鸣》[白俄] S. A. 阿列克谢耶维奇著 方祖成 郭成业 译 花城出版社 2015 6.National Cancer Institute. Lessons from Chernobyl: A Look Forward, 30 Years Later https://dceg.cancer.gov/news-events/linkage-newsletter/2016-03/news-events/Chernobyl 7.Cardis E , Hatch M . The Chernobyl Accident — An Epidemiological Perspective. Clinical Oncology, 2011, 23(4):251-260. 8.Pacini F , Vorontsova T , Demidchik E P , et al. Post-Chernobyl Thyroid Carcinoma in Belarus Children and Adolescents: Comparison with Naturally Occurring Thyroid Carcinoma in Italy and France, 1. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1997, 82(11):3563-3569. 9.Cardis, Elisabeth, et al. "Cancer consequences of the Chernobyl accident: 20 years on." Journal of radiological protection 26.2 (2006): 127. 10.Imaizumi M, Ohishi W, Nakashima E, et al. Association of Radiation Dose With Prevalence of Thyroid Nodules Among Atomic Bomb Survivors Exposed in Childhood (2007-2011). JAMA Intern Med. 2015;175(2):228–236. 11.Knudsen LB. Legally-induced abortions in Denmark after Chernobyl. Biomedicine & Pharmacotherapy. 1991;45(6):229-31. doi: https://doi.org/10.1016/0753-3322(91)90022-L. 12.Ericson A, Kallen B. Pregnancy Outcome in Sweden After the Chernobyl Accident. Environmental Research. 1994;67(2):149-59. doi: https://doi.org/10.1006/enrs.1994.1070. 13.袁绍华, 刘志弢. 干细胞治疗急性放射病的研究进展[J]. 中南医学科学杂志, 2013(6):602-604. 14.尉可道. 切尔诺贝利事故后十年后果总结国际会议的重要结论[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1996, 16(5):351-356. 15.黄越承, 周平坤. 切尔诺贝利事故对健康、环境和社会经济的影响[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2006, 26(3):309-312. 16.郭力生. 切尔诺贝利核电站事故的辐射影响与防护措施[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2003, 23(2):138-140. 17.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The International Chernobyl Project, , IAEA, Vienna (1991). 18.全球疾病负担研究(http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool) 19.Abel J. Gonzalez. 切尔诺贝利事故十年后:全球专家澄清有关1986年事故及其影响的事实 [J]. 国际原子能机构通报, 1996,(3):2-13.