一年增长178%,街舞厂牌升级洗牌倒计时

上周六《这!就是街舞2》播至中期,四支战队之间“打”得难解难分,“态度大师”队灭了“易燃装置”的火,“易燃装置”一脚踢断“态度大师”的招牌。这种战队之间的对抗在一定程度上映射了整个街舞产业之间“明争暗斗”的态势。

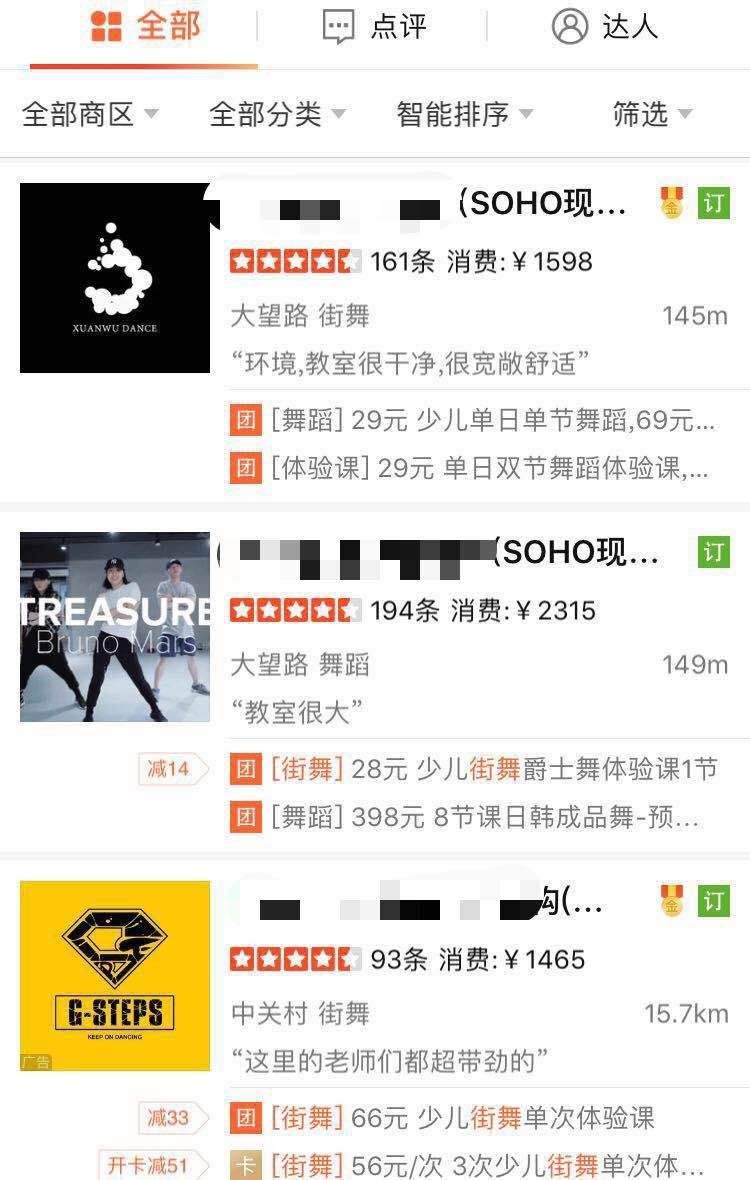

去年娱乐资本论矩阵号河豚影视档案选择了囊括一二三线在内的10大城市估算了舞蹈培训机构的数量,今年我们在此基础上做了一番追踪。据不完全统计,截至2019年6月,北上广深等10大城市的舞蹈培训机构数量合计高达7878,相较2018年的2834实现178%的增长。其中北京、上海、深圳、成都、襄阳等多地的相关机构都在各自基础上实现快速增长。

小娱随机翻阅了多个舞蹈培训机构的店铺详情,发现绝大多数都包含了街舞培训。从某种程度上来说,舞蹈培训机构的高速增长意味着街舞的迅速普及。这个推论得到了很多业内人士的佐证。

《这就是街舞》系列总导演陆伟称,今年参加某街舞联盟会议时被会议室里的厂牌负责人数量“吓到”;以Caster、舞邦为代表的头部厂牌以不同策略迅速铺开线下门店,一位在北京从事街舞培训多年的厂牌负责人也向河豚影视档案吐露,能直观感受到北京的街舞培训机构在大肆增长。

一场新的厂牌圈地风暴正在街舞圈内酝酿。

2013年,刚刚进入稳定运营期的嘉禾收到了来自资方的橄榄枝,这些年不断有资本想要进驻,但嘉禾尚未看到更多可行的商业模式,对资本化持谨慎态度。另一方面,以舞邦、Caster为代表的厂牌开始积极拥抱资本。其中,上海著名街舞厂牌Caster已经进行了两轮融资,今年舞邦也得到了3000万的B轮融资,用来扩张业务线。

资本的介入酝酿着新的格局。

有厂牌花重金买断国外大师的国内授课代理权、邀请国外大咖为自己举办的比赛站脚助威,先行者反而因为当初的资金匮乏被甩在后面;有厂牌借助本身的娱乐圈优势适时切入偶像经济,做得风生水起;也有厂牌只想在线下培训赛道上稳扎稳打。

有些舞者搭上了这趟随风而起的新经济之路。办街舞专场堪比明星演唱会,做潮牌风生水起;签公司、出演电视剧者不计其数……尽管舞者进军影视圈似乎有些格格不入,但在目前看来,这是传统变现渠道之外为数不多的选择。

《这就是街舞》第一季选手田一德主演电影(图源豆瓣)

一切的一切似乎都在表明,街舞生意已经到了崛起的时候。

除了跳舞我还能做什么?

92年的袁瑞舞龄11年,现在是某四线城市街舞厂牌的负责人。他的经历几乎是大多数街舞爱好者的缩影:高中、大学跳舞仅仅为了交朋友和爱好,毕业发现单纯靠跳舞赚钱这事不靠谱,要么接受父母的安排进入政府机构做宣传工作,安安稳稳一辈子,要么自己把街舞做成事业。袁瑞属于运气好的后者,在朋友的帮助下街舞厂牌起死回生,如今做得有声有色。但并不是人人都能转型成功,以及,像袁瑞这样拥有有钱又爱投资的朋友。

“我认识的所有干这行专业跳舞的,在20到30岁的时候,基本都是教课和演出,就这两种出路。年龄大了之后,要不然就自己去开工作室,要不然就转行,没别的了。”同样在北京经营多家舞社的陈嘉(化名)告诉小娱,专业舞者和运动员一样,只有黄金十年,但这10年里他们除了跳舞什么都不会,最好的出路就是和袁瑞一样自己开店。更现实的是,这10年内,专业舞者的收入极其有限,发家致富基本无望。

以袁瑞所在的河北地区为例,目前一位街舞老师一节课的课时费在100-200之间,月收入仅在3000-4000。而了解到,在以北京为代表的一线城市,街舞老师的月培训收入也就在8000-10000之间,名气大一些的老师还可以兼职到其他工作室授课,课时费大约在一两千,但总体下来不会超过两万。涨点课时费成为很多舞者频频出去比赛、参加节目的第一动力。

大多数街舞老师处在职业危机中。这种情况随着资本和娱乐行业对街舞的侧目发生了一些改变,部分人先富了起来。大神杨文昊在节目结束后在北京、上海举行了个人街舞专场演出,门票秒售罄。自创潮牌在淘宝的月销量一度达到8000-10000件,月销售额超百万。石头的出场费也翻了数倍,韩宇、陈妍臻、田一德等人开始参与到影视作品拍摄中。

不仅人气选手的身价暴涨,袁瑞身边也不乏这种一夜成名的例子,“我一哥们是第一届(《这就是街舞》)的选手,微博转发一个广告可能就在四五万。”在这之前,这位舞者只是众多街舞老师中的一员,授课、参加比赛、做裁判,但是参加完节目之后得到经纪公司的垂青,商演广告纷至沓来,就连做裁判的费用都涨了不少,“以前裁判费可能在一两千,参加完节目肯定会涨到七八千小一万的样子。”

《这就是街舞2》的众多选手(图源豆瓣)

另一方面,一个街舞明星还能为厂牌带来肉眼可见的好处。陆伟告诉河豚影视档案,第一季比赛过后,石头所在的街舞厂牌——嘻哈帮把所有线下培训的宣传头像更换成石头,“相对来说,对整个厂牌的街舞教育培训成本有极大的帮助。”

不过,一位长期负责厂牌运营的负责人看来,这种帮助并不长期且没有太多实质意义。“因为不可能说因为这个人是明星,他的课就会贵很多,这样普通学生也受不了。而且就算他们愿意花钱去看你的演出,但未必会愿意掏钱学,这是两回事。”

从这两个角度来看,困境围绕着舞者和厂牌:知名舞者如何把转瞬即逝的热度维持下去?那些并未参加节目的舞者如何摆脱廉价课时费的现状?厂牌如何把明星效应实实在在地转化为盈利点?在新玩家不断涌现的情况下,现有厂牌和从业者如何存活或突围?头部厂牌已然开启探索之路。

一年增速178%,街舞厂牌大乱斗

从业者能明显感受到这几年大大小小街舞厂牌的不断涌现。

河豚影视档案去年曾就北上广深等一二三线共计10个城市的舞蹈培训机构数量做过粗略统计,一年过后,我们采用同样的方法和同样的样本再次统计了一番,发现各地区的街舞线下培训数量均实现178%的增长。从总量上来说,2019年十大城市的舞蹈培训机构总量为7878,这个数字在2018年仅为2834。

横向上来说,北京、广州、深圳组成第一梯队,三地的舞蹈培训机构数量分别超过1000家;上海、成都为第二梯队,相关机构数量在900家左右;长沙、武汉、杭州以500-650的数量位列第三梯队;襄阳和岳阳的舞蹈培训机构也迅速达到三位数。

从纵向上来说,各地均实现了爆发性增长。其中,广州的增量为280%,深圳为222%,北京为140%。就连岳阳和襄阳等三线城市的舞蹈训练机构也达到翻倍增长。

数量的增长在一定程度上说明了需求的旺盛,但不意味着利润的大幅增加。

经过15年左右的发展,嘉禾已经在全国各地有接近20家店面。但有人告诉小娱,大部分街舞厂牌门店利润并不多。某一地区只有某一头部厂牌具有可观利润,小厂牌的利润空间远没那么大。陆伟认为,一旦有一个全国性的厂牌出现,将会直接拉高街舞线下培训的天花板。

中国舞蹈家协会街舞委员会常务副主任、秘书长夏锐称,目前仅加入街舞联盟的厂牌就有8000个,大则拥有五六十家分店,20家左右的也有,三四线城市只开了一家工作室的也有。假如能够统一,将是一片巨大的蓝海。

上海头部街舞厂牌Caster正在做这件事。最近很多小厂牌收到了Caster的联营邀约。起因在于,Caster打算在全国范围内做联营店,邀请各个机构加盟实现资源共享。但有些厂牌对此提议持观望态度。一方面,他们担忧一旦挂上Caster的名字,自己的厂牌将不复存在或被削弱,另一方面也在考虑这种加盟对自己来说是否真的能带来商业增长。

纵观众多街舞厂牌,能有底气瞄准全国市场的不多。在过去的几年,Caster得到了两轮融资,大量资本的进入支撑了其“吃”掉其他厂牌的野心。另一个,是舞邦。舞邦创始人任珂珂曾在接受娱乐资本论的采访中提到,舞邦2019年的头等业务是在全国地标城市铺设若干新店,而此次B轮融资将有很大一部分投入到实体店的打造中。

陈嘉告诉河豚影视档案,街舞的准入门槛很低,即便是在北京这种一线城市,也只要30万便可使一家门店运营起来,“交个初期房租,老师都是现成的,装修,就这三个费用。”按照这个标准,即便舞邦仅拿出3000万的三分之一砸到门店扩张,再高薪聘请一些知名舞蹈老师,便很容易在其他城市生根。届时,其他厂牌如何立足?

可以看到,在舞邦和Caster两大头部厂牌的“抢地盘”大战中,资本的作用显而易见。当然,并不是每一个厂牌都需要依靠资本的扶持才可以扩张,也不是每一个厂牌的定位都相同。有关人士告诉,目前嘉禾就无意沾染以SDT为范本的娱乐公司模式,而是想要把其打造成一所培训学校。这也与目前整个街舞爱好者迅速增长的现状相契合。不过易烊千玺、奶茶、王晨艺三位街舞标签厚重的艺人似乎由于嘉禾的非商业化和娱乐化运作有了意外之喜。但目前的问题在于,资本未发现这块处女地时,所有厂牌都站在同一起跑线,一旦有其他厂牌接受资本扶持、迅速扩张,必定会对其他厂牌产生威胁。

2013年刚成立的舞邦便利用手头的关系与彼时美国最火的街舞厂牌Kinjaz搭建起合作。以此为契机,舞邦不断签约国外知名舞者,将这些舞者转化为自己的内部常规课,每节课收取1500-2000美金的课时费,折合人民币约10000-15000元,是普通课时费的50-70倍。并且舞邦每年都会举办集训营,规模庞大、收费不菲。但因为是国外大师,街舞圈子里想去受教的人不在少数。与此同时,舞邦独家负责了这些人在国内的运营权,其他厂牌想要请这些大师授课只能通过舞邦。

不仅如此。据了解,2012年唯舞(嘉禾旗下厂牌)率先主办了一档街舞赛事Dance Vision,但碍于当时厂牌刚步入稳定运营阶段,可支配的现金不多,所以并没有邀请到国外知名舞者做裁判。但在两年后,舞邦举办了相似的比赛——ARENA。2015年起ARENA请到的国外裁判越请越多,“一般做个比赛撑死请四五个裁判,但是它(ARENA)的比赛基本上要二十几个裁判,而且都是全世界跳街舞最顶级的那些人,那个分量就很重了。”之后三年里,舞邦更把ARENA推向海外,越做越大。

但在另一位业内人士看来,Dance Vision和其他赛事其实是大有不同的,“ARENA是请二十几个裁判。但Dance Vision是请20几个大师来参赛。”“其他比赛是请国外厉害的大师做裁判,Dance Vision是请大师来参赛,做Battle Guest。”杨文昊就连续两年担任这个比赛的裁判。“如果不出意外,今年Dance Vision Popping部分可能会请来超过30个嘉宾比赛。”

街舞大师、比赛、厂牌数量……厂牌之争,暗流汹涌。

但在业内看来,有竞争是好事。比起之前默默无闻的岁月,竞争意味着产业正在变好。

蓬勃的街舞经济和尚待挖掘的富矿

在夏锐看来,目前厂牌的竞争虽然激烈,但更重要的是尽快把街舞这个产业的潜能挖掘出来。“共同去开发市场,让市场变大。虽然你可能之前的市场占比是20%,现在只有5%,但是体量变大了,整体收益也会变大。”在很长一段时间内,街舞处于低价恶性竞争的循环中,产业做不起来。

作为国内最早制作舞蹈类节目的公司,灿星最能感知到街舞从业者的变化。“13、14年做《舞林争霸》的时候去省里面挑人,会跳街并且学到一定程度的舞者数量非常有限。”而今年陆伟到湖北参加活动时被吓到了,“本来以为各地的联盟也就一二十号人,但是会议室里大概有三四百号人,而且他们不是普通舞者,而是在整个湖北省有自己厂牌或者培训机构的人。”

街舞圈内的普遍认知是,2013年左右是街舞开始红火起来的转折点。也就在那两三年,嘉禾在北京的门店扩张了好几家。“那个时候开始,喜欢街舞和学习街舞的年轻人变得越来越多。相对来讲,这些年轻人的家庭条件都还比较优越,父母也比较有能力去支持他们学习。”再加上互联网的普及,加速了街舞意识的普及和街舞产业的开发。

根据街舞委员会的统计,目前国内街舞产业从业者人数已经达到250万,每年接受街舞教育培训的青少年约在400-500万。嘉禾截至目前统计的学员人数已经达到27000人。这只是单一、全国小范围的成绩。数据显示,目前10-15岁的群体占到整个街舞培训客户的80%。尽管街舞培训单价不高,但一旦辐射度够大,形成规模,仍是一笔可观的生意。来自教委的数据认为整个舞蹈培训2019年的规模在250亿左右。

培训之外、艺人经纪之外、潮牌之外,街舞表演还可与文旅结合。夏锐告诉娱乐资本论矩阵号河豚影视档案(ID:htysda),目前街舞委员会已经尝试与华侨城、世界之窗、欢乐谷等当地文旅项目结合,做一些定向策划等。街舞委员会认为整个街舞产业的规模接近1000亿。

但摆在街舞面前的桎梏也十分明显。如张亚东在《乐队的夏天》里所说的那样,钢琴推广多少年,不如出一个郎朗。而街舞目前的问题在于没有一个全民皆知的明星舞者、也缺少打透全民的作品。

“因为中国的街舞发展时间短,作品不多。靠综艺节目和演艺明星带固然可以为街舞产业添砖加瓦,但不是长久之计,且街舞在剧目创作上也还需要很长的路。”对舞者和街舞来说,如果参加完节目后不能保持热度,身价和影响力会迅速下降。

不过,在夏锐看来,虽然目前街舞的变现形式还比较单一,但至少已经走出第一步。而真正的问题在于商业人才的匮乏。街舞自传入国内起,便以偏地下和自娱自乐的形式存在,很多从业者凭借一腔喜爱跳舞,除了跳舞、教学之外并未系统考虑过其他的商业变现形式,这在很大程度上阻碍了街舞的产业化。

不过,如今既然资本已经瞧上了这块肥肉,专业人才进驻是早晚的事。届时街舞面临的问题恐怕不再是商业化,而是商业与爱好的battle。