如何制造一艘中国味儿的宇宙飞船?

给你一艘飞船,如何显示出它是中国的?

年初的《流浪地球》和年中的《长安十二时辰》把这个问题扔到了台面上。

中国科幻、奇幻的大视效正在起步。东方美学存在统一的视觉风格吗?它如何变得可信、落地?

9月12日下午,北京国际CG艺术双年展,我们组织了两场论坛,跟《流浪地球》、《长安十二时辰》的概设团队聊了聊。

论坛【东方美学的科幻视觉表达】嘉宾(从左到右)首都师范大学文学院教师林品;《长安十二时辰》概设团队“北斗北工作室”联合创始人何钒;言川工作室主持建筑师刘延川;中央美术学院影像艺术系 VFX 工作室专业导师穆之飞;未来事务管理局首席设计师阿巽

论坛【科幻世界观的构架与呈现】嘉宾(从左到右)未来事务管理局影视&品牌VP 邓韵;Bitone电影事业部总经理邓宇;《流浪地球》概设团队念动文化艺术总监 Nicolas Vallet;《流浪地球》概设团队 MORE VFX 创始人之一魏明;科幻作家杨平

01东方美学关键词:活在当下

梁漱溟在《东西方文化及哲学》中写道:

“文化是一个民族生活的样法,而生活是无尽的意欲。文化类型的不同归根结底是意欲方向的不同,从这个逻辑来说,西方是向前的文化,印度是向后的文化,而东方是居中的。”

“梁漱溟的总结很精妙。我们更强调在人间,活在当下。今年的《长安十二时辰》和《流浪地球》,就很好地把那种活在当下、直面当时当地的境遇的精气神儿拍出来了。”阿巽说。

《流浪地球》里有连大刘自己都没意识到的乡土情结。郭帆更进一步,用北京地下城的烟火气,抓住了中国人的精神内核。搞得很多老外看不懂:为什么末日了,你们还拖家带口,自己逃命不是最重要的吗。

△ 撸串麻将广场舞,末日里的烟火气息

“生活的异像”

科幻作家、新华社对外新闻副主任韩松总结,中国人的性格,是“再苦再难,打一圈麻将也就过去了。”

这种性格,来自身为新华社记者、站在主流之外的多年观察。

当电视剧和微博里一味充斥光鲜的都市生活,却有几个例外,证明地道的中国日常并非难以表达——

一个例子是快手,“那里面有一个生机勃勃、超越日常语义的中国。兵马俑的下面是赛博朋克灯光秀,前排还有丝巾大妈。基于中国发展的速度,很多原本不可能的事物同框了。”

(参看这篇文章《土味赛博朋克里,有最真实的人间》)

△ 快手上的中国日常

另一个例子是《三峡好人》,结尾,重庆的华字塔变成飞船飞走了。

“我们本土的科幻片,用贾樟柯的思路去拍,是不是可以呢?”

△《三峡好人》的超现实主义结尾

“好的作品应该去观察生活的异象,坦诚且勇敢地面对自身和环境。所以,《长安十二时辰》和《流浪地球》这样,表达了主流框架下原本被认为不能表达之物的作品,很难得。”阿巽说。

“生活本身是很魔幻的。科幻视觉的落地,现实感、生活感要足,科幻也好,奇幻也好,都只是一个背景。”穆之飞补充道。

“人的需求”

表达“在人间”,一方面要观察生活,另一方面要抛开所谓“未来感”的定式。

比如科幻片里常见的“透明界面”——

北斗北工作室的何钒吐槽,“很多科幻戏表现的未来,比如‘到处都是透明屏幕’,特别符号化。这个设想可能是基于应用材料发展,但不符合人类心理——办公场所,所有信息都是透明的,一层叠一层,太干扰了吧?

△ 《少数派报告》里传统的“未来感”设想,不一定实用

科幻的视觉设计一定要基于人的需求,《普罗米修斯》有一场戏,一个大空间里,外面是大山大河,里面是大卫雕塑和一架三角钢琴。

未来,人的工具可以更便捷,比如有个高科技椅子把我托起来,ok的,但有些已经很美的东西不会改变。这才是人会用到,人才会向往的未来。”

△ 《普罗米修斯》中的高科技呈现

02统一可信的视觉呈现

本土科幻改编,必然会面临“视觉呈现”这个难题。

抓住内核,接下来就是如何落地。

科幻作为跟视觉绑定最强的类型,始终会伴随一些好莱坞带来的既定偏见:飞船,机器人,滴着绿色黏液的外星人……

“但其实不是,科幻不是告诉你飞船有多漂亮,这不是它的初衷。从第一部科幻弗兰肯斯坦来看,它始终都是一场思想实验。”邓韵说。

辅助思想实验落地的工具,就是我们常听到的“世界观”。

“世界观是培养基”

好莱坞做世界观,都有一个叫bible(圣经)的东西。

“世界观不是一个讲故事背景的千字文档,而是一整套底层设计,确立基本逻辑和参考坐标,帮助主创在统一的规则下建立可信的世界。”邓韵表示。

△ 拿佐洛夫斯基未完成的《沙丘》的设定集为例,所谓的bible差不多就是这么一个大厚本

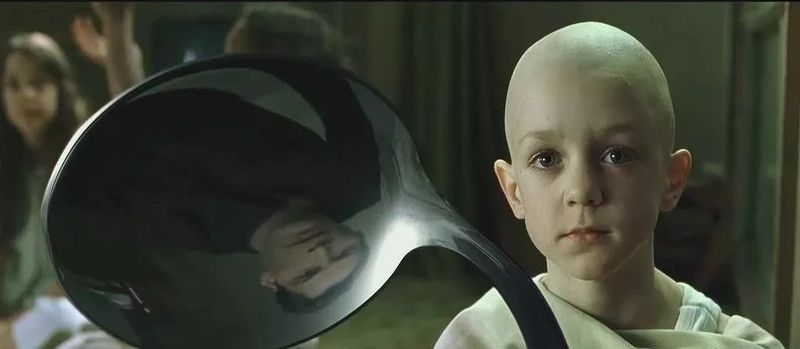

统一出色的世界观,杨平举了两个例子,《黑客帝国》和《这个男人来自地球》。

“《黑客帝国》的主旨是‘对现实的怀疑’,这个点并不新鲜,但世界观的建构和表现方法叹为观止。在虚拟世界里你可以随意改变物理法则和自然规律。”

△ 《黑客帝国》,弯曲的勺子和停止的时间

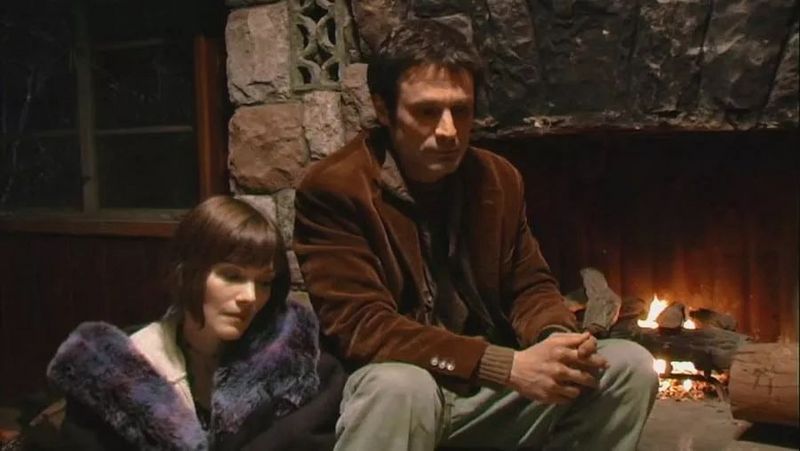

“《这个男人来自地球》是另一个世界观极简的例子,基本设定就是一个不会死的男人,基于这个点生长出叹为观止的故事。”

△ 《这个男人来自地球》

作为科幻作家,杨平认为,世界观是培养基。建立故事的内在逻辑,在故事完成后不可见,但必须存在。

“世界观做好了,很多东西会自然生长出来。”

“建立规则,遵循规则”

去年12月,《流浪地球》公布了一张“行星发动机”概念海报。

这张图背后,有许多看不见的工作。

△电影《流浪地球》中的行星发动机

念动文化的 Nicolas 分享了郭帆在电影制作期间确定的几个设计原则:

以“行星发动机”的设计为例,MORE VFX的魏明说:

我们只能把发动机放大,夸张化,用了很多讨巧的办法……最后导演会说,这个设计大致是ok的,但镜头需要看到细节。我们又重新设计发动机腿支架的细节。”

△行星发动机底部支架结构设计概念图(来源:MORE VFX)

△行星发动机完成步骤图(来源:MORE VFX)

△行星发动机镜头中的效果(来源:MORE VFX)

除了行星发动机,今年另一个引起全民讨论的设计,是《长安十二时辰》里的一系列“长安黑科技”:

望楼、大案牍术、太上玄元灯楼……

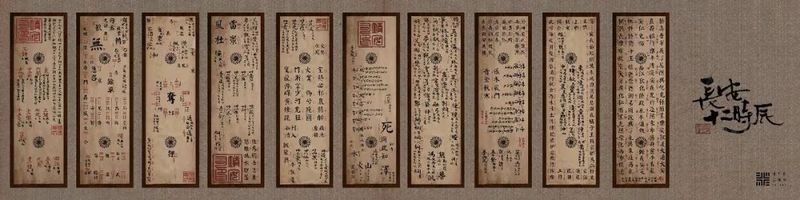

△《长安十二时辰》中的各种概念设计(来源:北斗北工作室)

北斗北工作室的何钒指出:《长安十二时辰》里,一切视觉的背后,都是规则。把规则缕清楚,设计就有了立足点。

“《长安十二时辰》作为1000年前的故事,剧中所有道具、场景的设计,都在遵循规则:社会制度规则,科技发展规则,建筑制式规则,做了很多观众看不到的工作……比如,我们去研究密码学,发现密码的规则就是表达信息、伪装信息、传递信息,规则之下,把唐朝的算筹和卦象结合进来,就做成了一套看起来很东方的格码传信。”

他们精准地抓住,唐代是融汇各地技术和文化的朝代,所以设计中横向查找了同时代其他民族(如波斯)的科技。

“太上玄元灯楼里的机械结构,就不是东方原有的,而是波斯的科技。既然是同时代的东西,也许会传入长安来。”

△ 中外合璧的太上玄元灯楼(来源:北斗北工作室)

做电影,最重要就是建立可信度和统一风格。

《流浪地球》一开始就想好了,核心是人和自然的关系,和机器的关系,所以有了为人称道的苏联工业美学。

《长安十二时辰》也想好了,核心是文化科技交融的盛世,所以有了既本土又超越时代的“望楼”“灯楼”黑科技。

“最忌世界观是散的。不专业的剧本有时候会写‘主角进入一个科幻感的房间’,却不知道这个‘科幻感’不是一个装修风格来解决的。” 邓韵说,“世界观不是一个讲述故事背景的千字文档。而是一本bible。”